LA

CIUDAD

COLONIAL

Santa María de la Antigua del Darién fue la primera ciudad fundada por los españoles en tierras continentales, marcando un punto de partida en el proceso de colonización que transformaría profundamente el territorio que hoy conocemos como América.

Este vasto continente ha sido testigo de múltiples nombres en las lenguas indigenas, muchos de los cuales se han desvanecido en el tiempo. Entre esos nombres, uno ha sido reconocido por buena parte de las comunidades nativas: Abya Yala, que en la lengua Guna se traduce como Continente de Sangre.

A pesar de su breve existencia, entre los años 1510 y 1524, Santa Maria de la Antigua fue un punto de inflexión crucial en la historia. La ciudad colonial fue fundada en un lugar que en la actualidad es considerado inhóspito: el Darién. Aqui se gastaron los modelos de conquista que alterarían drásticamente el destino del continente en adelante.

Ver más

Antes de la llegada de los españoles en 1510, existía en esta región un poblado indígena llamado

Darién

La organización social de esta población era jerárquica, en forma de cacicazgo. Las excavaciones realizadas han revelado datos sobre una fase más antigua del pueblo de Darién, datada alrededor del 1200 D.C. Era un asentamiento caracterizado por grandes huertas con viviendas y un sistema de control de aguas mediante canales de irrigación y drenaje.

LA LLEGADA AL

DARIÉN

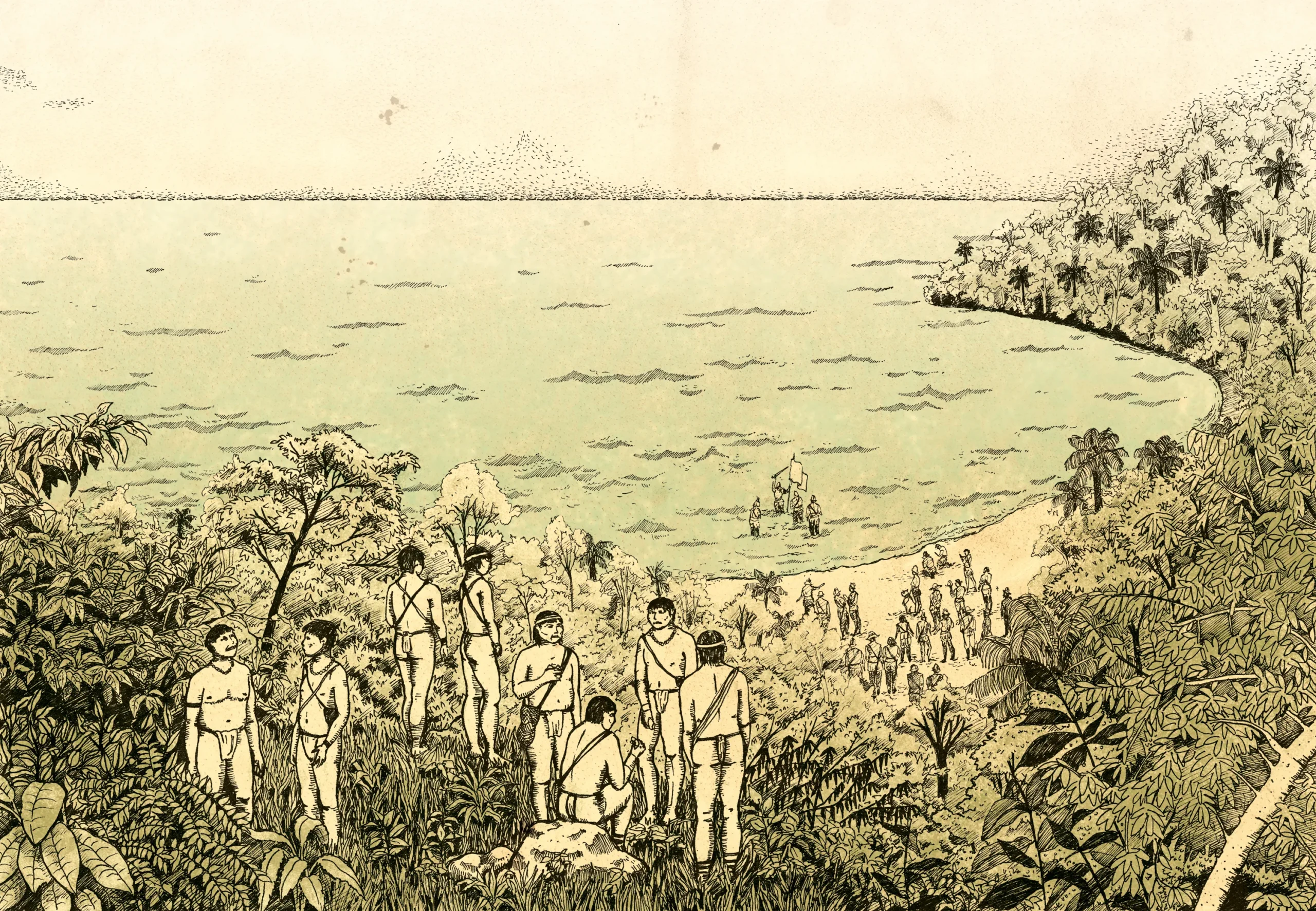

Alonso de Ojeda, gobernador de la provincia de Nueva Andalucía, fundó el fuerte de San Sebastián en la costa oriental del golfo de Urabá. La resistencia indígena y la escasez de provisiones llevaron a Vasco Núñez De Balboa, a Martín Fernandez de Enciso, y a otros trescientos españoles sobrevivientes, a abandonar el fuerte y cruzar el golfo, en donde encontraron el poblado llamado Darién. Tras enfrentarse a quinientos indígenas bajo el mando del Cacique Cemaco, nombraron el lugar Santa María de la Antigua del Darién en honor a la Virgen sevillana, patrona de navegantes. Este fuerte, ubicado a 6 km de la costa río adentro, fue el primer enclave español en un entorno indígena. Balboa gobernó con una estrategia de terror y trueque, alternando guerras y alianzas con los caciques para asegurar recursos a la naciente colonia.

Ver más

EL ENCUENTRO CON

EL MAR DEL SUR

Alonso de Ojeda, gobernador de la provincia de Nueva Andalucía, fundó el fuerte de San Sebastián en la costa oriental del golfo de Urabá. La resistencia indígena y la escasez de provisiones llevaron a Vasco Núñez De Balboa, a Martín Fernandez de Enciso, y a otros trescientos españoles sobrevivientes, a abandonar el fuerte y cruzar el golfo, en donde encontraron el poblado llamado Darién. Tras enfrentarse a quinientos indígenas bajo el mando del Cacique Cemaco, nombraron el lugar Santa María de la Antigua del Darién en honor a la Virgen sevillana, patrona de navegantes. Este fuerte, ubicado a 6 km de la costa río adentro, fue el primer enclave español en un entorno indígena. Balboa gobernó con una estrategia de terror y trueque, alternando guerras y alianzas con los caciques para asegurar recursos a la naciente colonia.

Ver más

UN PROYECTO

UTÓPICO

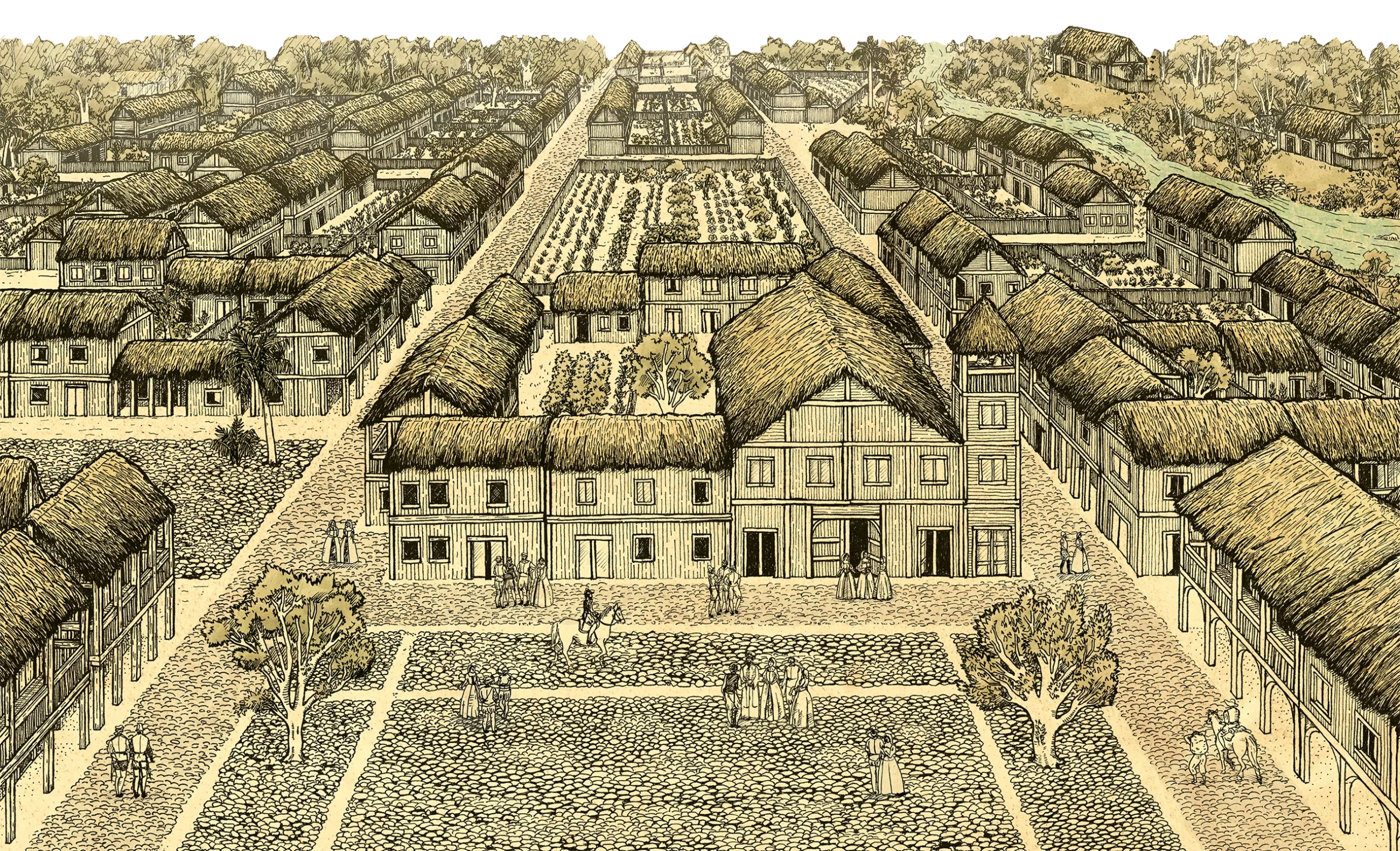

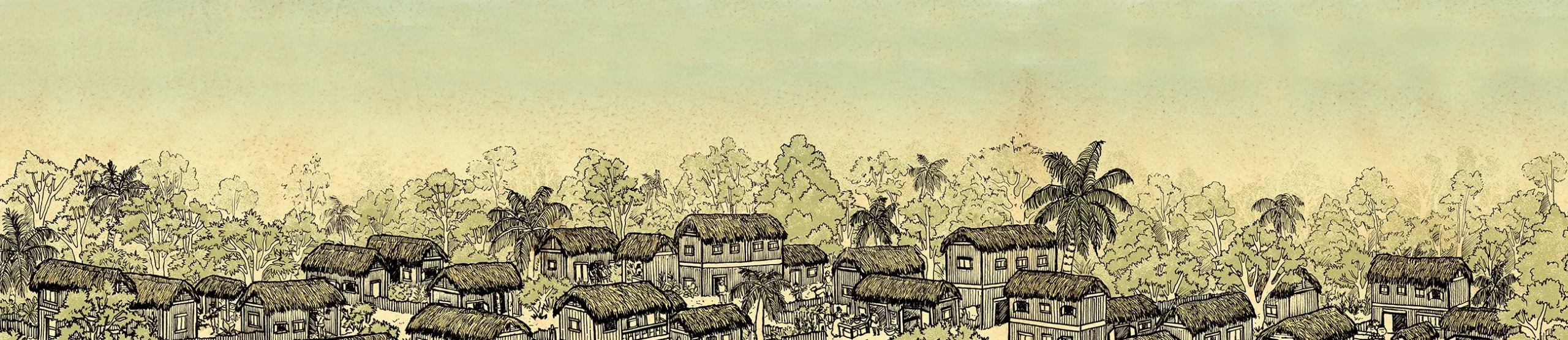

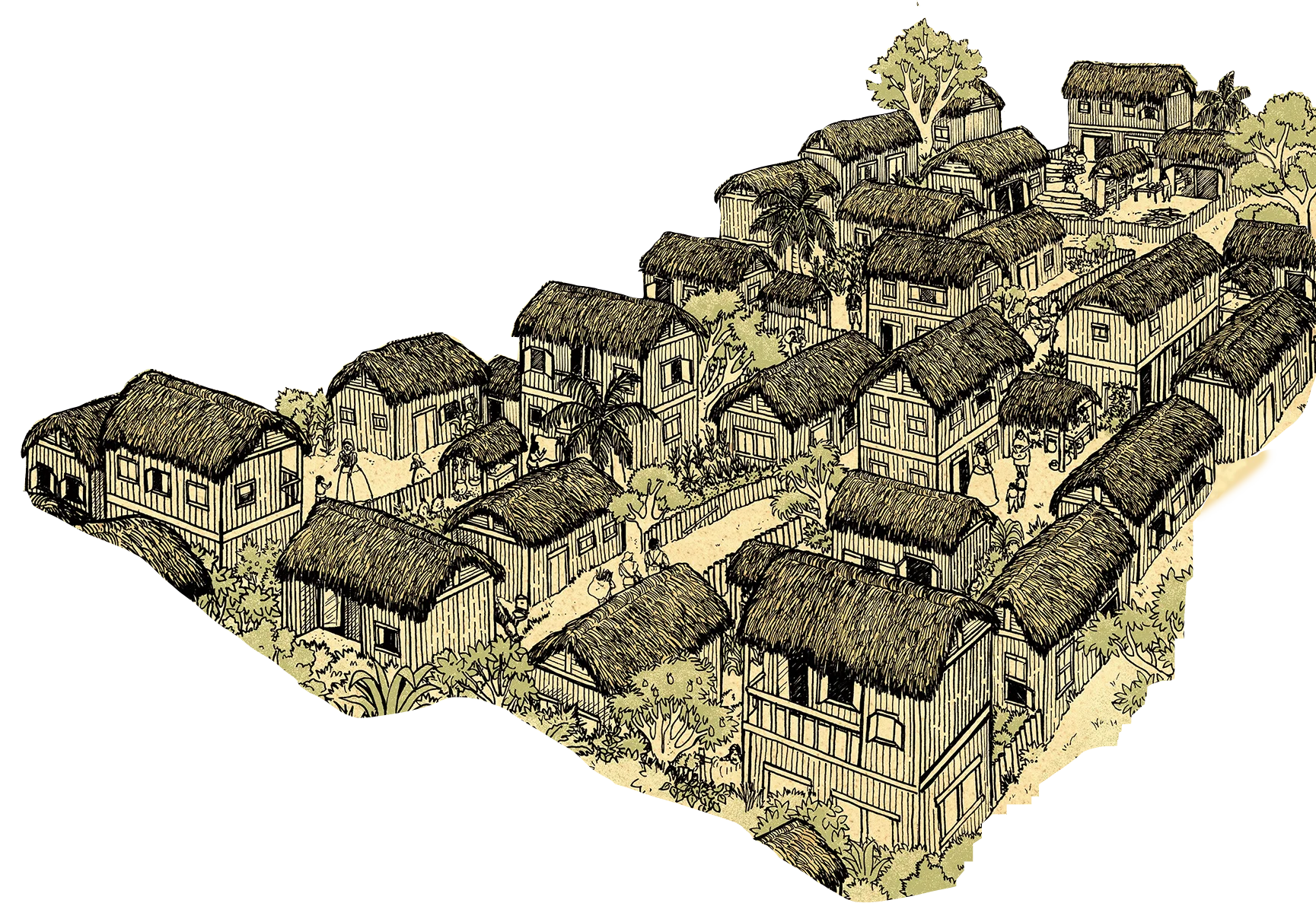

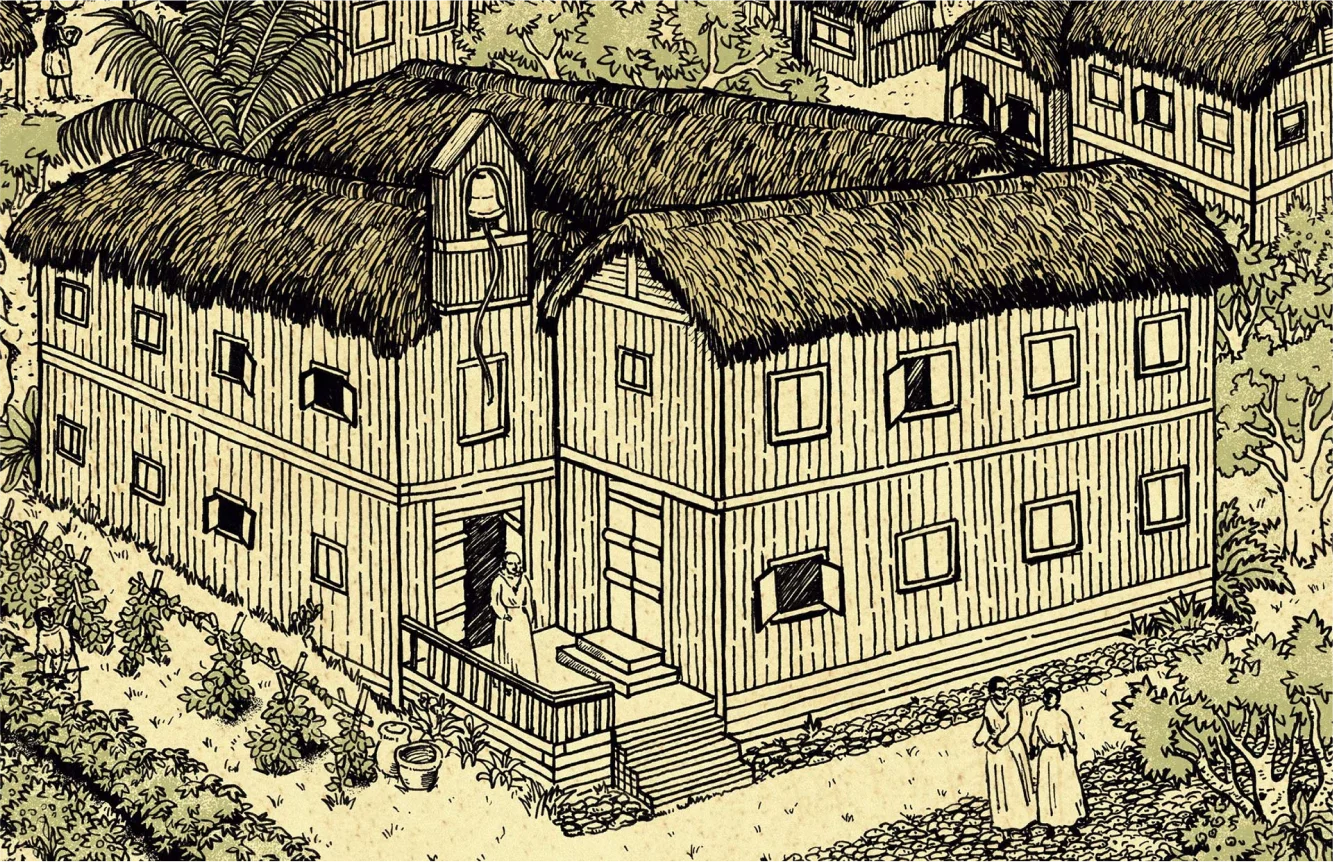

Se impusieron poco a poco, al poblado conquistado, fragmentos de un imaginario lejano, reflejos de las ciudades españolas de las que habían llegado estos soldados y aventureros: la capilla dedicada a la Virgen de la Antigua, la plaza principal, el monasterio franciscano, la casa del cabildo y la iglesia de San Sebastián.

Estas ciudades utópicas, en medio de la selva inexplorada y llena de riquezas, se convirtieron en el mito del Dorado, expectativa con la que viajó la mayoría de los pasajeros de la armada de Pedro Arias De Ávila en 1514, transportando lo indispensable para iniciar una nueva vida al otro lado del mar.

Ver más

Se impusieron poco a poco, al poblado conquistado, fragmentos de un imaginario lejano, reflejos de las ciudades españolas de las que habían llegado estos soldados y aventureros: la capilla dedicada a la Virgen de la Antigua, la plaza principal, el monasterio franciscano, la casa del cabildo y la iglesia de San Sebastián.

Estas ciudades utópicas, en medio de la selva inexplorada y llena de riquezas, se convirtieron en el mito del Dorado, expectativa con la que viajó la mayoría de los pasajeros de la armada de Pedro Arias De Ávila en 1514, transportando lo indispensable para iniciar una nueva vida al otro lado del mar.

Ver más

UN PROYECTO

UTÓPICO

VITRUVIO

EN LOS

TRÓPICOS

VITRUVIO EN

LOS TRÓPICOS

Alonso de Ojeda, gobernador de la provincia de Nueva Andalucía, fundó el fuerte de San Sebastián en la costa oriental del golfo de Urabá. La resistencia indígena y la escasez de provisiones llevaron a Vasco Núñez De Balboa, a Martín Fernandez de Enciso, y a otros trescientos españoles sobrevivientes, a abandonar el fuerte y cruzar el golfo, en donde encontraron el poblado llamado Darién. Tras enfrentarse a quinientos indígenas bajo el mando del Cacique Cemaco, nombraron el lugar Santa María de la Antigua del Darién en honor a la Virgen sevillana, patrona de navegantes. Este fuerte, ubicado a 6 km de la costa río adentro, fue el primer enclave español en un entorno indígena. Balboa gobernó con una estrategia de terror y trueque, alternando guerras y alianzas con los caciques para asegurar recursos a la naciente colonia.

Ver más

LA ESCLAVITUD

Y EL SAQUEO

Balboa y los primeros colonos emplearon la intimidación y la violencia para someter a los pobladores indígenas y así asegurar comida, esclavizados y oro. El nuevo gobernador, Pedrarias, en lugar de fomentar el crecimiento productivo, optó por la explotación y saqueo, declarando la guerra a los antiguos aliados de Balboa. Las acciones brutales incluyeron asesinatos, quema de personas vivas y el uso de perros para atacar a los indígenas. El teniente Espinosa, bajo el mando de Pedrarias, asesinó a más de cuarenta mil personas y tomó dos mil cautivos en el Darién.

Ver más

EL FINAL DE LA CIUDAD

La fundación de Acla, Nombre de Dios y Panamá debilitó a Santa María de la Antigua, que quedó aislada en el interior sin acceso a las nuevas rutas de la conquista. En 1519, la condena de Balboa y el traslado de la capital de Castilla del Oro a Panamá por Pedrarias marcaron su declive. En 1524, abandonada y con evidencias de un incendio, fue destruida por indígenas esclavizados. El sitio no volvió a ser habitado, aunque se han encontrado entierros rituales indígenas en el área.

Mientras caía la Antigua, Hernán Cortés conquistó el imperio azteca en 1521, y la expedición de Fernando de Magallanes circunnavegó América del Sur para llegar a las Filipinas en el mismo año.

Ver más

EL FINAL DE LA CIUDAD

La fundación de Acla, Nombre de Dios y Panamá debilitó a Santa María de la Antigua, que quedó aislada en el interior sin acceso a las nuevas rutas de la conquista. En 1519, la condena de Balboa y el traslado de la capital de Castilla del Oro a Panamá por Pedrarias marcaron su declive. En 1524, abandonada y con evidencias de un incendio, fue destruida por indígenas esclavizados. El sitio no volvió a ser habitado, aunque se han encontrado entierros rituales indígenas en el área.

Mientras caía la Antigua, Hernán Cortés conquistó el imperio azteca en 1521, y la expedición de Fernando de Magallanes circunnavegó América del Sur para llegar a las Filipinas en el mismo año.

Ver más

LAS PRIMERAS

POBLACIONES AFRO

En 1532 el vecino de Acla Julián Gutiérrez, en su exploración del golfo de Urabá, relata que en su paso por el lugar de lo que fue Santa María de la Antigua del Darién encontró «huellas de negro». ¿Quiénes eran esos pobladores? ¿De dónde venían? ¿Hubo un palenque de africanos fugitivos entre las ruinas de la ciudad, después de su despoblamiento?.

DESEMPOLVANDO

LA CIUDAD

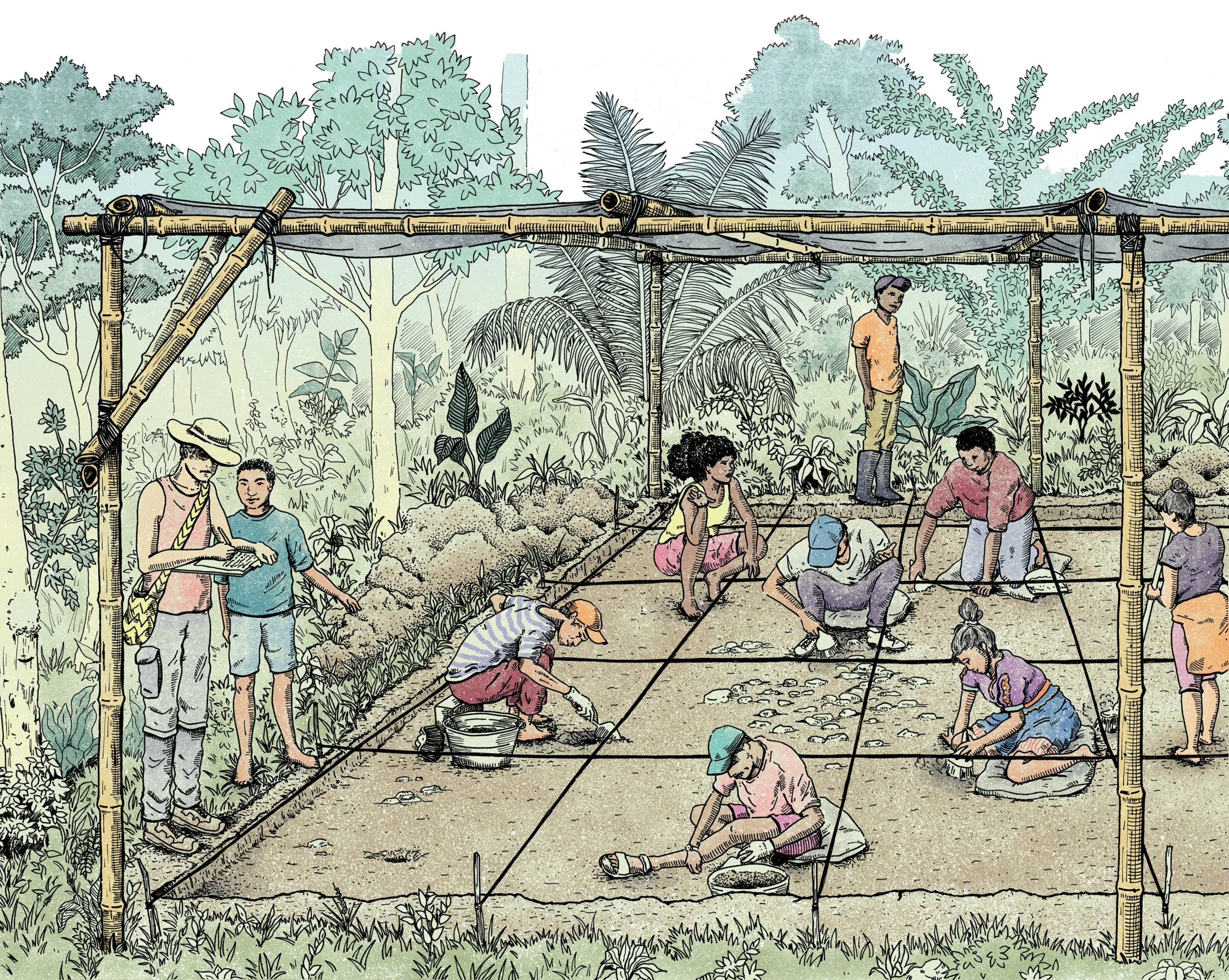

Para comprender el tamaño de la ciudad y sus dinámicas, desde 2013 se han llevado a cabo excavaciones en 980 pozos de sondeo, cada uno de un metro de profundidad, en un área de 8 km2. Una vez que la ciudad fue delimitada, a partir de 2014 se realizaron numerosas excavaciones estratigráficas, algunas de considerable tamaño, que abarcaron hasta 530 m2 y se denominaron «áreas de excavación», mientras que otras, de aproximadamente 4 m2, se denominaron «cortes estratigráficos». Estos últimos permitieron una exploración más organizada del terreno.

Los resultados de estas excavaciones han revelado diversas etapas de la ciudad colonial y varias fases de ocupación prehispánica. Se estima que el asentamiento de Darién fue fundado alrededor del año 1100 d. C.

Ver más

EL PLANO

IMAGINARIO DE

SANTA MARÍA

Para comprender el tamaño de la ciudad y sus dinámicas, desde 2013 se han llevado a cabo excavaciones en 980 pozos de sondeo, cada uno de un metro de profundidad, en un área de 8 km2. Una vez que la ciudad fue delimitada, a partir de 2014 se realizaron numerosas excavaciones estratigráficas, algunas de considerable tamaño, que abarcaron hasta 530 m2 y se denominaron «áreas de excavación», mientras que otras, de aproximadamente 4 m2, se denominaron «cortes estratigráficos». Estos últimos permitieron una exploración más organizada del terreno.

Los resultados de estas excavaciones han revelado diversas etapas de la ciudad colonial y varias fases de ocupación prehispánica. Se estima que el asentamiento de Darién fue fundado alrededor del año 1100 d. C.

<

>

LA CALLE OESTE

Durante el 2018 y 2019 se realizó el Área de Excavación L9, de 10 x 5 metros, en donde se encontró un empedrado de 1.5 x 6 metros en piedras de río pequeñas o cantos rodados, parte de la calle más occidental de la ciudad. También se encontró la parte metálica de un hacha española en buen estado, parte de una tijera y la punta de una saeta de ballesta en hierro, entre otros hallazgos.

EL PRIMER TALLER

DE HERRERO DE

TIERRA FIRME

En el 2018 se encontró el lugar en donde funcionaba un taller de herrería, hasta el momento el más antiguo hallado en América continental. De este taller queda a la vista el horno, construido con piedras de río y tierra, y, en el centro, una boca sencilla. En sus alrededores se encontraron varios kilos de escorias, bloques de hierro sin trabajar y partes de láminas para reparar.

Debido a sus características es probable que el horno no fuera utilizado para la fabricación de grandes objetos, ya que no podía alcanzar la temperatura suficiente. Seguramente se utilizaba para arreglos o para la elaboración de algunos elementos como clavos y balas de falconete. Estas reparaciones debían hacerse con frecuencia ya que, por las condiciones ambientales, el hierro se oxida rápidamente.

EL HOSPITAL DE

SANTIAGO

A finales de 1515 se había concluido la construcción del Hospital de Santa María de la Antigua del Darién, una edificación que consistía en varias casas y una botica. En su capilla descansaba la imagen del apóstol Santiago. Este hospital estaba equipado con cincuenta camas y contaba con varios elementos que habían sido traídos en la armada de Pedrarias para atender a los enfermos, así como con objetos indígenas como vasijas y jarras, los cuales fueron traidos por Balboa y sus hombres durante su segundo viaje al Mar del Sur. Los enfermos eran asistidos por esclavos indígenas bajo la supervisión del mayordomo del hospital, quien solía ser un clérigo.

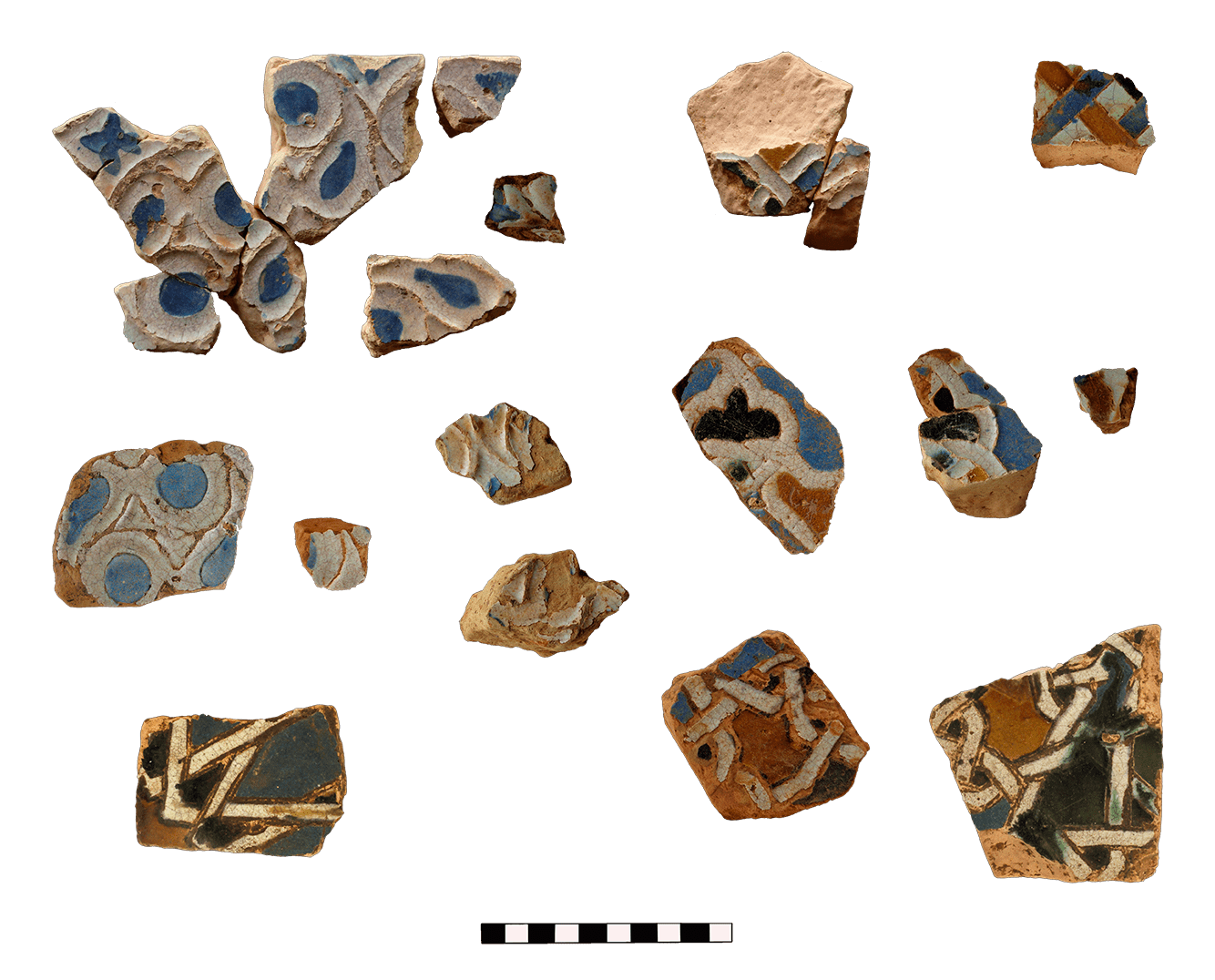

En el trabajo arqueológico realizado, se ha identificado la ubicación del hospital gracias al hallazgo de baldosas españolas utilizadas para decorar las paredes, probetas de vidrio y ladrillos.

Para comprender el tamaño de la ciudad y sus dinámicas, desde 2013 se han llevado a cabo excavaciones en 980 pozos de sondeo, cada uno de un metro de profundidad, en un área de 8 km2. Una vez que la ciudad fue delimitada, a partir de 2014 se realizaron numerosas excavaciones estratigráficas, algunas de considerable tamaño, que abarcaron hasta 530 m2 y se denominaron «áreas de excavación», mientras que otras, de aproximadamente 4 m2, se denominaron «cortes estratigráficos». Estos últimos permitieron una exploración más organizada del terreno.

Los resultados de estas excavaciones han revelado diversas etapas de la ciudad colonial y varias fases de ocupación prehispánica. Se estima que el asentamiento de Darién fue fundado alrededor del año 1100 d. C.

EL PLANO IMAGINARIO

DE SANTA MARÍA

LA CALLE OESTE

Durante el 2018 y 2019 se realizó el Área de Excavación L9, de 10 x 5 metros, en donde se encontró un empedrado de 1.5 x 6 metros en piedras de río pequeñas o cantos rodados, parte de la calle más occidental de la ciudad. También se encontró la parte metálica de un hacha española en buen estado, parte de una tijera y la punta de una saeta de ballesta en hierro, entre otros hallazgos.

EL PRIMER TALLER DE HERRERO DE TIERRA FIRME

En el 2018 se encontró el lugar en donde funcionaba un taller de herrería, hasta el momento el más antiguo hallado en América continental. De este taller queda a la vista el horno, construido con piedras de río y tierra, y, en el centro, una boca sencilla. En sus alrededores se encontraron varios kilos de escorias, bloques de hierro sin trabajar y partes de láminas para reparar.

Debido a sus características es probable que el horno no fuera utilizado para la fabricación de grandes objetos, ya que no podía alcanzar la temperatura suficiente. Seguramente se utilizaba para arreglos o para la elaboración de algunos elementos como clavos y balas de falconete. Estas reparaciones debían hacerse con frecuencia ya que, por las condiciones ambientales, el hierro se oxida rápidamente.

HOSPITAL DE SANTIAGO

A finales de 1515 se había concluido la construcción del Hospital de Santa María de la Antigua del Darién, una edificación que consistía en varias casas y una botica. En su capilla descansaba la imagen del apóstol Santiago. Este hospital estaba equipado con cincuenta camas y contaba con varios elementos que habían sido traídos en la armada de Pedrarias para atender a los enfermos, así como con objetos indígenas como vasijas y jarras, los cuales fueron traidos por Balboa y sus hombres durante su segundo viaje al Mar del Sur. Los enfermos eran asistidos por esclavos indígenas bajo la supervisión del mayordomo del hospital, quien solía ser un clérigo.

En el trabajo arqueológico realizado, se ha identificado la ubicación del hospital gracias al hallazgo de baldosas españolas utilizadas para decorar las paredes, probetas de vidrio y ladrillos.

Una densa manta verde, el Mapa de Juan de la Cosa

Aragun Yala, el continente verde

Cartas de Colón

ARAGUN YALA, EL CONTINENTE VERDE

Mucho antes de 1492 habían llegado doce neles (chamanes). Llegaron siendo niños, pero eran espirituales. Los doce neles a veces hacían encuentros porque estaban en sitios diferentes. Su territorio abarcaba desde el valle del río Cauca, San Jorge, Sinú, Atrato, hasta el Pacífico y Panamá.

Uno de los chamanes decía que existían otras culturas en otro continente, que él había conocido y navegado en sueños. Decía «ahora la misión de ellos es llegar a este continente», que en esa época se llamaba Aragun Yala y significa «continente verde». Después de la colonización se llamó Abya Yala, que quiere decir «continente de sangre»; actualmente nosotros lo conocemos así. El chamán decía que llegaban a hacer desastres, «tenemos que prepararnos y recibirlos con mucho amor». No decía la fecha, daba aproximaciones y decía que teníamos que recibirlos con amor y cariño.

Este chamán vivía en una bahía y fue el primer chamán que se encontró con ellos. La espiritualidad de él no era enfrentar, decía que así hicieran daño había que recibirlos. Después se supo que ellos ya habían llegado.

Relato de Edgar Ramírez, comunidad gunadule de Arquía.

VIENEN LOS HERMANOS

Aquí la gente vio unas cincuenta garzas de esas altas blancas subiendo por el río Atrato. «¿Qué es lo que significa?», preguntaron al Nele. «Hay hermanos afuera. Por ahí están en otro mundo, son la familia y pronto llegan, dentro de un año». Otro día venían muchos pescaditos subiendo por el río, volando. «Vienen los hermanos, los hermanos están afuera en otro mundo, va a ser un problema». Un día llegaron venados brincando y al pie de al pie de la casa quedaron muertos. «¿Qué es lo que significa?» «Vienen problemas». Otro día se van para el monte y encuentran charcos de pura sangre, «¿qué es lo que significa?». «Ahora nosotros vamos a morir, a derramar nuestra sangre en esta tierra, porque viene familia de otra parte». Un día vinieron manaos con heridas, chorreando sangre y quedaron muertos al pie de la casa. «¿Qué significa?». «Nosotros morimos, eso es, por hermanos que vienen de allá afuera». Cuando llegó el tiempo, lo mostró correcto.

Relato de Hilario Ramírez, comunidad gunadule de Arquía.

CARTAS DE COLÓN

En la carta de su primer viaje, Colón cuenta a los reyes que los nativos «son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen de no; antes, convidan la persona con ello, y muestran tanto amor que darían los corazones».

Se sorprende de no encontrar los monstruos que se creía existían en las antípodas, y dice: «En estas islas hasta aquí no he hallado hombres mostrudos, como muchos pensaban, más antes es toda gente de muy lindo acatamiento». Más se entera, por los mismos nativos, de una isla cuyos habitantes comen carne humana.

En el 1500 la Reina Isabel prohíbe la esclavitud de los indígenas de las Indias Occidentales. Sin embargo en 1503 permite la excepción de poder capturar y vender nativos caníbales.

Los conquistadores solo tienen que sospechar de canibalismo en una población, para poder apresarla y venderla, haciendo buena ganancia. La distinción entre el buen salvaje y el caribe-caníbal, justificó la trata de nativos, sin reglas.

El río Darién

Una virgen antigua en un mundo nuevo

Trozos de tierra privada

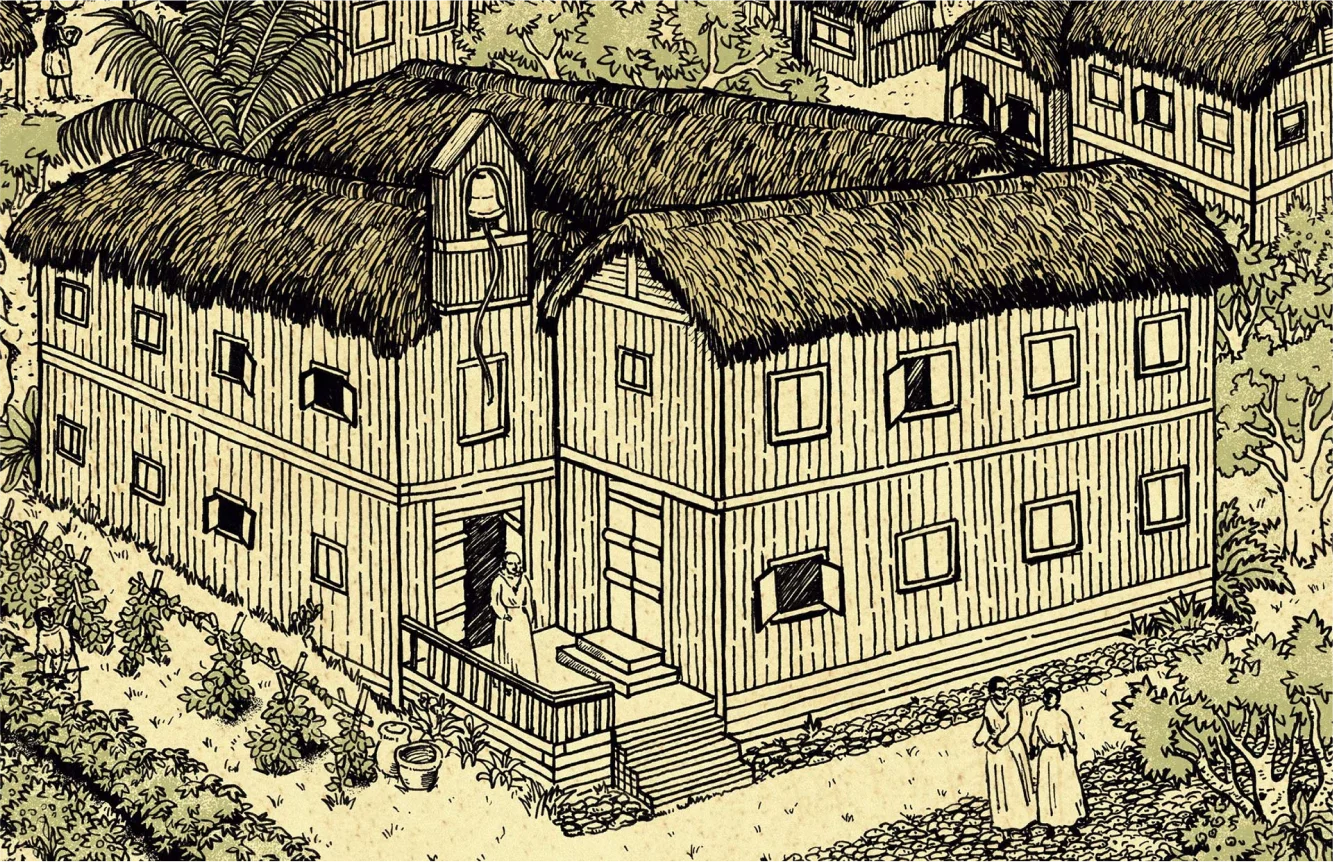

EL RÍO DARIÉN

La ciudad de Santa María de la Antigua y, antes de ella, el poblado de habla Cueva llamado Darién estaban fundados frente a un río que llevaba el mismo nombre del poblado. Como escribe Fernández de Oviedo:

A los treynta de junio de mill y quinientos catorce años (…) saltó Pedrarias en tierra y entró en la ciudad de Sancta Maria del Antigua del Darién con toda la gente que llevaba del armada (…) y estaba muy gentil población, y con un hermoso río que passa pegado a las casas de la ciudad, de muy buena agua y de muchos buenos pescados. Este es el río del Darién.

Darién es posiblemente una interpretación distorsionada por parte de los españoles de una palabra indígena, de origen Cueva, que indicaba el río y el poblado. Es posible que esta palabra fuera Tanel o Taren, incluso el mismo río fue llamado por mucho tiempo Tarena y luego Tanela, nombres que se usan hoy en la región.

Hoy en día el río Tanela, el antiguo Darién, corre a unos quinientos metros al occidente del sitio de la antigua ciudad y desemboca en la ciénaga de Marriaga. Pero sabemos, por investigaciones realizadas en campo y por el estudio de las imágenes satelitales, que el antiguo cauce del río Darién pasaba por el norte de la ciudad y del antiguo poblado indígena, desembocando en el mar. Además, un brazo secundario del río corría justo en el lado oeste del antiguo pueblo y otro lo cruzaba en su parte central. Este último seguía activo en la temporada de invierno al momento de la investigación del Rey Leopoldo III de Bélgica y de las primeras exploraciones de Graciliano Arcila. Por esta razón los dos investigadores habían confundido el brazo con el antiguo cauce principal, que corre unos seiscientos metros más al norte, pensando que la ciudad era mucho más pequeña de lo que realmente era.

UNA VIRGEN ANTIGUA EN UN MUNDO NUEVO

Los capitanes del Darién donaron una gran parte de su botín a la Virgen de la Antigua como forma de exvotos. El culto a esa particular María, de remotos orígenes bizantinos, entró en la península ibérica a partir del siglo XII, donde Nuestra Señora de la Antigua fue enlistada en la incesante cruzada contra los «infieles». Desde la toma de Jaén (1246) y Sevilla (1248) hasta la de Granada (1492) se repitió la misma escena: los cristianos, una vez ocupada la ciudad, transformaron la mezquita musulmana en iglesia cristiana. La primera imagen que entra en el nuevo templo es la Virgen de la Antigua.

Con la gran expansión europea del siglo XVI, este culto mariano adquirió dimensiones verdaderamente planetarias, sobre todo gracias a la veneración de marinos y navegantes de la imagen que se conserva en la Catedral Mayor de Sevilla. Las tripulaciones que zarpaban rumbo a las Indias acostumbraban postrarse frente a la Antigua en la capilla a ella consagrada.

El punto de partida de este ritual fue la convicción de los poderes milagrosos de la virgen. La imagen cumplía a la vez las funciones de talismán mágico, de reliquia sacra y de atributo de autoridad. Lo que dió valor a este tipo de imágenes no fue ni su carácter estético, ni su valor comercial, sino su carácter performático: del ícono se desprendía un poder milagroso, que triunfaba sobre los falsos ídolos de los «salvajes».

Por ejemplo Bartolomé de Las Casas nos cuenta que Alonso de Ojeda —primer conquistador en asentarse en el golfo de Urabá— recurría a Nuestra Señora de la Antigua, siempre que se tratara de evangelizar indígenas, de encomendarse en una batalla o de ganar un pleito. En Cuba Ojeda regaló una bella imagen de la Virgen al Cacique de Comanguey. Una expedición española que llegó después trató de troquearla con otra imagen de Santa María, «también devota pero no tanto». El torpe intento casi lleva a un enfrentamiento con los indígenas. Es un episodio que deja en claro la existencia de jerarquías bien establecidas entre los diferentes íconos marianos, a raíz de su potencial milagroso.

Estas imágenes, bajo forma de estandartes —pero también de libros de horas, pinturas, escudos, escapularios, cerámicas, rosarios—, servían para rescatar náufragos y desenmascarar protestantes, aplacar las olas marinas y derrotar a los indígenas. El gran tráfico de imágenes marianas respondía a la estrategia desplegada por el clero español para defender sus aspiraciones monopolistas en el proyecto de evangelización del Nuevo Mundo.

Los talleres sevillanos la reprodujeron en miles de obras de arte que viajaron por el mundo entero, de Flandes a Nápoles, de Nueva España al Darién, de las Filipinas al Reino de los Patagones. A comienzos del siglo XVI, Nuestra Señora de la Antigua pasó, bajo múltiples formas, por Santo Domingo y Canarias, luego por Tierra Firme, Panamá y México. Hernán Cortés le dedicó templos en Zampoala, Tabasco, Cozumel y Tlascala. En la catedral del Cusco, levantada sobre el palacio de Kiswar Kancha, hay un altar dedicado a ella.

Esa circulación de imágenes implicó abundantes retornos, tanto en el plano espiritual como en el material. Conquistadores y navegantes de regreso a casa cumplían con las promesas y las plegarias hechas, devolviendo una buena parte de sus riquezas, o simplemente de sus modestos haberes, a la capilla de referencia, lo cual a su vez ponía en marcha una economía local. Los exvotos cerraban el ciclo del fervor religioso, control político y bonanza económica que unía la Antigua del Darién con Sevilla.

TROZOS DE TIERRA PRIVADA

Los españoles se distribuyeron la tierra según las instrucciones que dio el rey Fernando a Pedrarias Dávila el 4 de Agosto de 1513:

Vistas las cosas que para los asientos de los lugares son necesarias, y escogido el sitio más provechoso y en que incurren más las cosas que para el pueblo son menester, habéis de repartir los solares del lugar para hacer las casas, y estos han de ser repartidos según las calidades de las personas, y sean de comienzo dados por orden: así en el lugar que se dejare para la plaza, como el lugar en que estuviere la iglesia, como en la orden que tuvieren las calles, porque en los lugares que de nuevo se hacen dando la orden en el comienzo, sin ningún trabajo ni costa quedan ordenados y los otros jamás se ordenan.

Los solares, medidos con cien pasos de largo y ochenta de ancho, debían ser repartidos según los méritos de cada uno, y tenían prioridad los que habían llegado con las primeras expediciones de Alonso de Ojeda, Diego de Nicuesa y Martín Fernández de Enciso. Sin embargo, en el primer año de la llegada de la armada de Pedrarias, los pobladores se arrebataban los solares unos a otros y construían sin permiso en propiedades ajenas.

El relato de Fernandez de Oviedo

EL RELATO DE FERNANDEZ OVIEDO

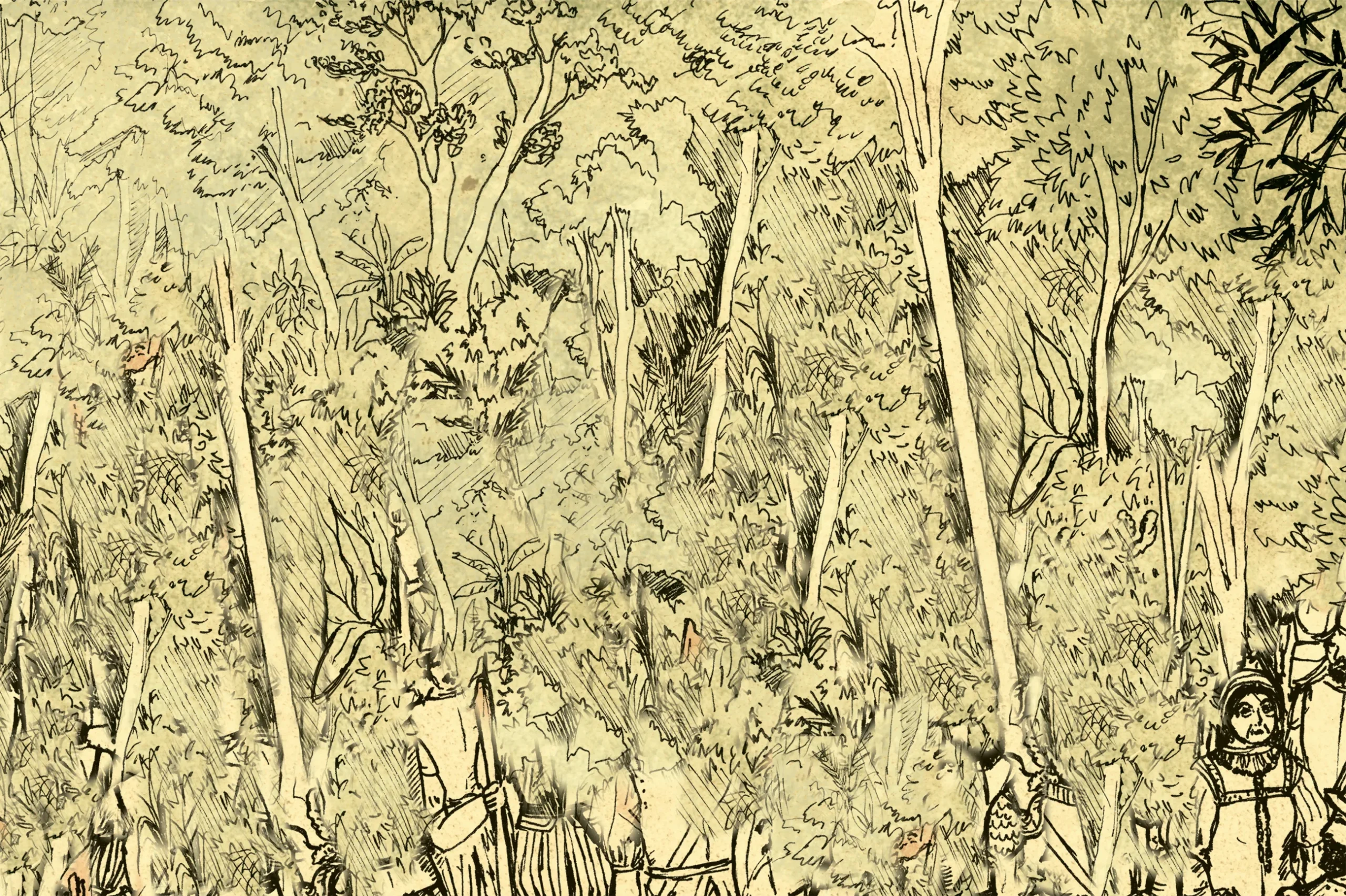

A los trece de septiembre, vino el cacique de Ponca asegurado por el capitán Vasco Núñez, y él le hizo mucha honra, y le dio camisas y hachas, y le contentó en lo que pudo. El cacique, viéndose bien tratado, dijo en secreto muchas cosas a Vasco Núñez, que él se alegró de saber, de los secretos y riquezas de la tierra; y entre otras cosas, le dijo, que a unos días de allí había otro pechry, que en aquella lengua quiere decir mar.

A los veinte de aquel mes, partió Vasco Núñez de la tierra de este cacique con ciertos guías que Ponca le dio hasta que llegase a la tierra del cacique Torecha, con el cual tenía guerra Ponca; y a los veinte y cuatro días de aquel mes, dio de noche sobre el cacique Torecha y su gente, que está diez leguas adelante de Ponca, de mal camino y de ríos, que pasaron los españoles en balsas y con mucho peligro. Y allí tomó alguna gente y algún oro y perlas, y se informó más Vasco Núñez sobre las cosas de la tierra adentro y de la otra mar del Sur. Y allí en Torecha dejó parte de la gente, y partió con setenta hombres.

Y un martes, veinticinco de septiembre de aquel año de mil y quinientos trece, a las diez horas del día, yendo el capitán Vasco Núñez a la delantera de todos los que llevaba, por un monte raso arriba, vio desde encima de la cumbre de él, la mar del Sur, antes que ninguno de los cristianos compañeros que allí iban; y volvióse incontinente la cara hacia la gente, muy alegre, alzando las manos y los ojos al cielo, alabando a Jesucristo y a su gloriosa madre la Virgen, Nuestra Señora; y luego puso ambas rodillas en tierra y dio muchas gracias a Dios por la merced que le había hecho, en dejarle descubrir aquella mar.

Y mandó a todos los que con él iban que asimismo se pusieran de rodillas y diesen también gracias a Dios por ello.

Todos lo hicieron con agrado y gozosos, y de inmediato hizo el capitán cortar un hermoso árbol, del que se hizo una cruz alta, que se hincó y fijó en aquel mismo lugar y monte alto, desde donde se vio por primera vez aquella mar austral.

Y porque lo primero que se vio fue un golfo o ancón que entra en la tierra, lo mandó llamar Vasco Núñez Golfo de San Miguel, porque era la fiesta de aquel arcángel desde hace cuatro días; y mandó asimismo que de todas las personas que allí se hallaron con él, fuesen escritos sus nombres, para que de él y de ellos quedase memoria, porque fueron los primeros cristianos que vieron aquella mar. Gonzalo Fernandez de Oviedo

La gran flota que transportó una ciudad

Un escudo colorado

Un laboratorio de la conquista

LA GRAN FLOTA QUE TRANSPORTÓ UNA CIUDAD

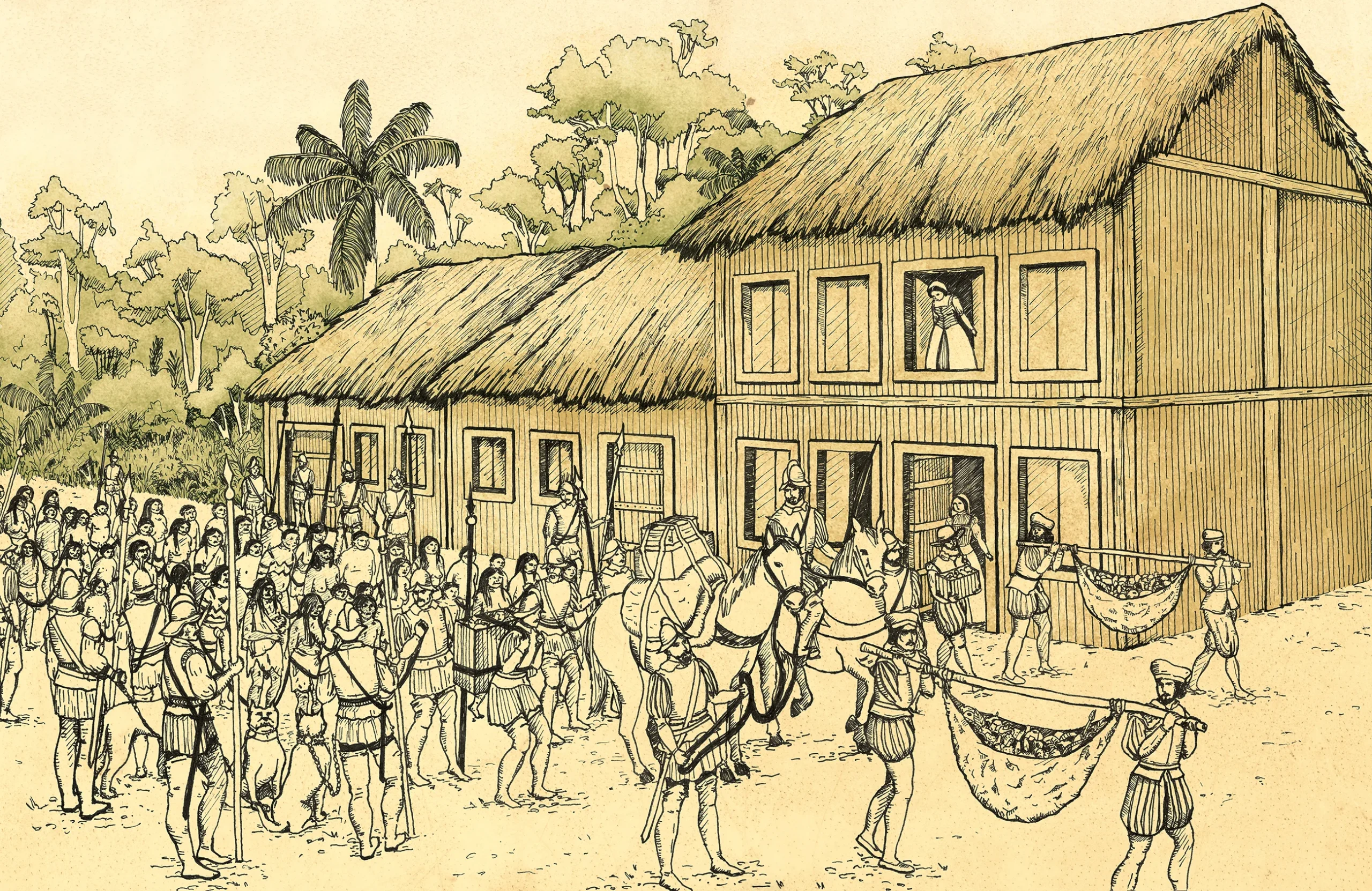

El 30 de junio de 1514 una flota al mando de Pedrarias de Ávila —entre las más imponentes expediciones jamás organizadas a lo largo de la conquista— echó ancla en el surgidero que servía como puerto de la villa de Santa María de la Antigua del Darién, su destino final. A bordo había todo lo necesario para edificar una ciudad castellana en el medio de un continente aún desconocido para los europeos.

Se transportaban campanas, trompetas, armas, cálices de plata y opulentos atuendos religiosos, inclusive un órgano portátil: herramientas imprescindibles para moldear el espacio y el tiempo según la cosmovisión cristiana. En las estibas de naos y carabelas se guardaban pipas de harina y vino, ladrillos, clavos, semillas; también yeguas, caballos, perros de guerra, cerdos, gallinas, vacas, plantas, lo indispensable para reconstruir el propio terruño al otro cabo de la tierra. La expedición era una especie de Arca de Noé del Viejo Mundo haciendo vela hacia el Mundo Nuevo.

Ya no se trataba de una expedición militar compuesta exclusivamente de hombres, sino más bien de un verdadero microcosmos de la sociedad española: jerarquías político-militares —desde el gobernador hasta los ballesteros—, estamentos eclesiásticos —desde el obispo hasta el sacristán—, familias aristocráticas con su séquito de esclavos africanos; artesanos, marinos, soldados, cirujanos, labradores. Para la muestra de que no se trataba de una expedición militar, sino de una misión colonial a largo plazo, estaban los esfuerzos de incorporar mujeres y niños en el viaje. Poco o nada sabemos de la presencia femenina en la ciudad: los registros de los pasajeros a las Indias suelen indicar solo los nombres de varones adultos, a lo mejor especificando si viajan con una mujer, con hijas o con sirvientes.

De la tripulación hizo parte Gonzalo Fernández de Oviedo, un cortesano y hombre de letras que a último momento se embarcó como escribano, y que volvería como uno de los más importantes cronistas de Indias. Así describió “la mas hermosa gente y escogida que había passado á estas Indias”:

se allegaron muchos cavalleros ó hidalgos, y mucha gente de bien y muchos artesanos de diversos oficios; y assimesmo muchos labradores para la agricultura y labor del campo, que para hacer este viage de unas parces é otras siempre ocurrían á la fama deste oro.

La colonia, extremo baluarte militar de la avanzada de las huestes hispánicas hacia el sur-occidente, para ese entonces no era sino una aldea situada cerca del delta donde el río Grande de San Juan —hoy Atrato— desemboca en el golfo de Urabá, fundada por Vasco Núñez de Balboa y por Martín Fernández de Enciso cuatro años antes. Ahí un puñado de baquianos, curtidos a la milicia y vida de las Indias, vivía del trabajo forzado de miles de indígenas Cueva reducidos a la esclavitud. En las intenciones del nuevo gobernador Pedrarias, Santa María de la Antigua estaba destinada a devenir —por orden del Rey y con el consenso del Papa— la gran ciudad de Tierra Firme, recién bautizada con el grandilocuente nombre de “Castilla de Oro”.

La entrada de la armada de Pedrarias a Santa María de la Antigua del Darién marcó el fin de la colonia fundada por Balboa y el nacimiento de una nueva ciudad. La numerosa población indígena, presencia olvidada en las crónicas —testimonio mudo del acontecimiento—, también participa, en cautiverio, de la solemne puesta en escena del incipiente poder colonial español.

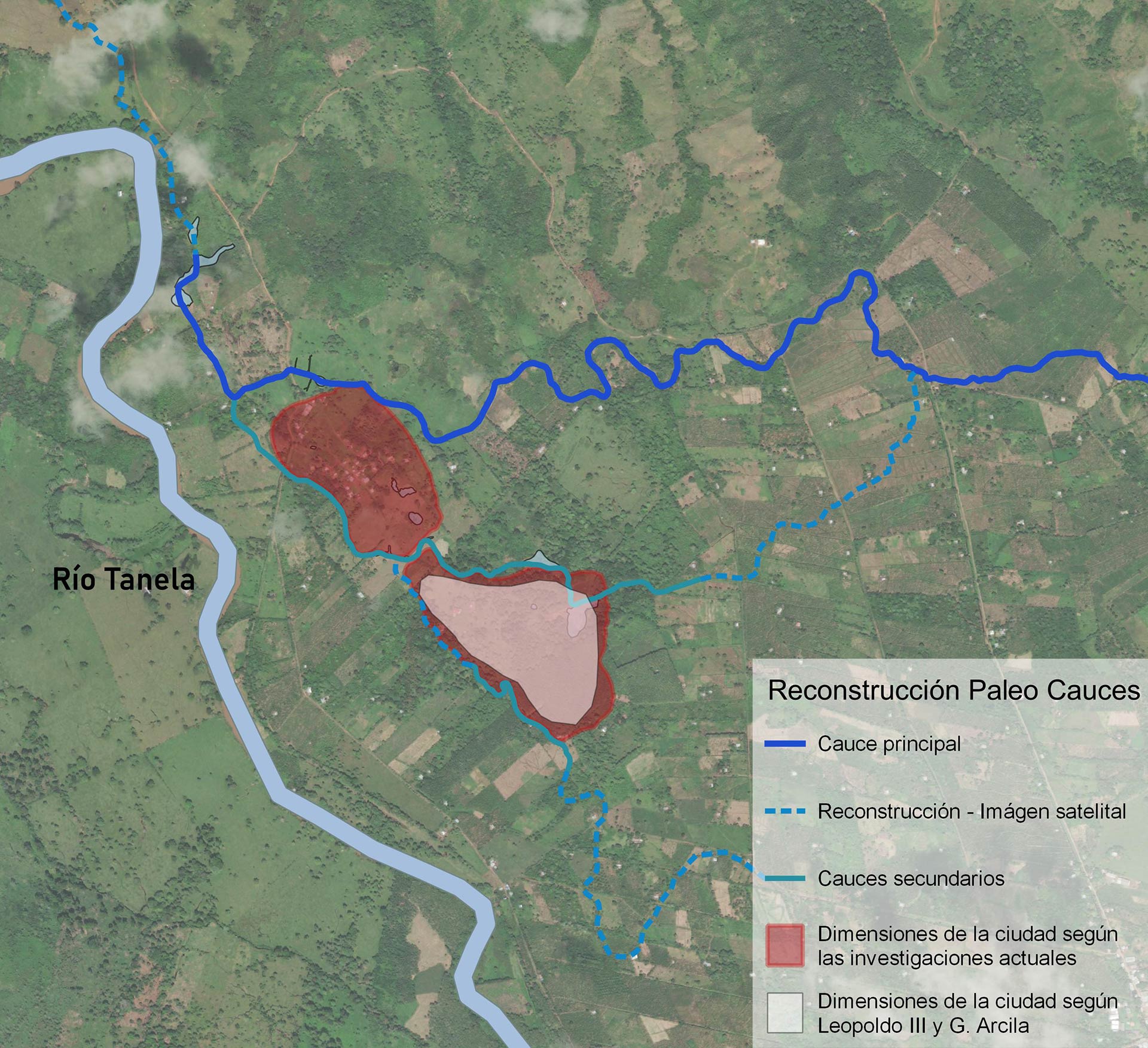

Real Cédula, 10 de julio de 1515, Burgos. Firmada por el rey Fernando:

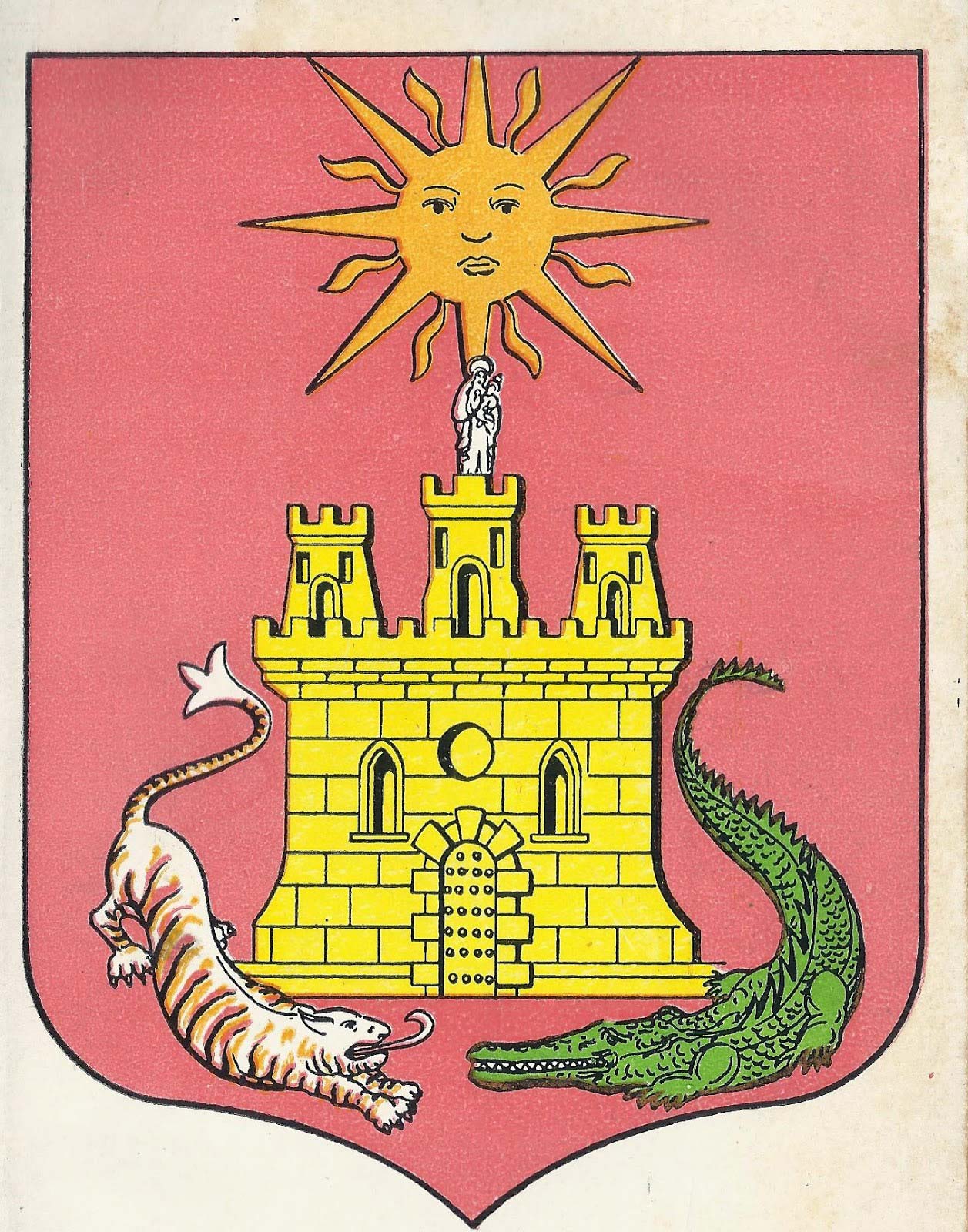

Por bien y por la presente señalo y título y nombró ciudad de Santa María de Antigua de Darién y mandó que de hoy sea por todos nombrada e intitulada y que goce de todas las preeminencias y prerrogativas e inmunidades y honras, que por ser ciudad, le deben ser guardadas y pueden y deben gozar, según lo usan y lo gozan la ciudades de estos reinos y señoríos de Castilla por el dicho título y otros. Doy que tenga por armas la dicha ciudad, un escudo colorado y dentro en él un castillo dorado y sobre él la figura del sol y, debajo del castillo, un tigre a la mano derecha y un lagarto a la izquierda, que estén enlazados el uno contra el otro, y por divisa la imagen de nuestra Señora de la Antigua. Las cuales dichas armas y divisa doy a la dicha ciudad para que las podáis traer y traigáis y poner y pongáis en los pendones y sellos de la dicha ciudad.

UN LABORATORIO DE LA CONQUISTA

La frontera darienita tuvo un rol crucial en el forjar las técnicas militares de la milicia indiana y las reglas de la vida colonial: la repartición del botín de guerra, la institución de la encomienda o el uso de hierbas medicinales para curar heridas.

Esa primera generación de conquistadores fue la que luego protagonizó la conquista del continente. Vasco Núñez de Balboa abrió la ruta hacia los mares del sur; Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque, capitanearon la conquista de Perú; Sebastián de Belalcázar llegó ahí para luego fundar Quito, Popayán y Cali; Hernando de Soto, gobernador de Cuba, exploró con sus hombres la Florida y el Mississippi; Pascual de Andagoya escribió una crónica de los sucesos de Tierra Firme y Martín Fernández de Enciso el primer manual de navegación moderno.

Así mismo, el obispo Juan de Quevedo protagonizó disputas teológicas sobre la esclavitud de los indios, enfrentándose a Bartolomé de las Casas en la corte de Carlos V; Bernal Díaz de Castillo participó en la conquista de México para luego relatarla como cronista; el gobernador Pedrarias de Ávila y su mujer, la marquesa Beatriz de Bobadilla, fueron señores y amos de Nicaragua y del istmo de Panamá.

La Antigua del Darién fue además el gran laboratorio desde donde se pensó un proyecto imperial a escala global. Las tierras consideradas “sin Dios, sin Rey y sin Ley” fueron conquistadas gracias a las nuevas tecnologías europeas del estado, la iglesia y el capital.

La corona necesitaba dotarse de un sistema burocrático-administrativo centralizado, capaz de ejercer con pulso el monopolio de las Indias y estimular el capital privado que sería invertido en la gigantesca empresa. Durante los mismos años que los navíos fueron y vinieron de Tierra Firme, en España surgieron los órganos del incipiente sistema colonial: la Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503, la Real Casa de la Moneda, el puesto de Piloto Mayor (1508) y de Cartógrafo del Rey (1509) y finalmente la Junta de Indias (1516).

En esos frenéticos ires y venires de personas, navíos, cartas, estandartes y monedas, entre Sevilla y el Darién se echaron los cimientos, por ensayo y error, del imperio español.

La gran flota que transportó una ciudad

Un escudo colorado

Un laboratorio de la conquista

LA GRAN FLOTA QUE TRANSPORTÓ UNA CIUDAD

El 30 de junio de 1514 una flota al mando de Pedrarias de Ávila —entre las más imponentes expediciones jamás organizadas a lo largo de la conquista— echó ancla en el surgidero que servía como puerto de la villa de Santa María de la Antigua del Darién, su destino final. A bordo había todo lo necesario para edificar una ciudad castellana en el medio de un continente aún desconocido para los europeos.

Se transportaban campanas, trompetas, armas, cálices de plata y opulentos atuendos religiosos, inclusive un órgano portátil: herramientas imprescindibles para moldear el espacio y el tiempo según la cosmovisión cristiana. En las estibas de naos y carabelas se guardaban pipas de harina y vino, ladrillos, clavos, semillas; también yeguas, caballos, perros de guerra, cerdos, gallinas, vacas, plantas, lo indispensable para reconstruir el propio terruño al otro cabo de la tierra. La expedición era una especie de Arca de Noé del Viejo Mundo haciendo vela hacia el Mundo Nuevo.

Ya no se trataba de una expedición militar compuesta exclusivamente de hombres, sino más bien de un verdadero microcosmos de la sociedad española: jerarquías político-militares —desde el gobernador hasta los ballesteros—, estamentos eclesiásticos —desde el obispo hasta el sacristán—, familias aristocráticas con su séquito de esclavos africanos; artesanos, marinos, soldados, cirujanos, labradores. Para la muestra de que no se trataba de una expedición militar, sino de una misión colonial a largo plazo, estaban los esfuerzos de incorporar mujeres y niños en el viaje. Poco o nada sabemos de la presencia femenina en la ciudad: los registros de los pasajeros a las Indias suelen indicar solo los nombres de varones adultos, a lo mejor especificando si viajan con una mujer, con hijas o con sirvientes.

De la tripulación hizo parte Gonzalo Fernández de Oviedo, un cortesano y hombre de letras que a último momento se embarcó como escribano, y que volvería como uno de los más importantes cronistas de Indias. Así describió “la mas hermosa gente y escogida que había passado á estas Indias”:

se allegaron muchos cavalleros ó hidalgos, y mucha gente de bien y muchos artesanos de diversos oficios; y assimesmo muchos labradores para la agricultura y labor del campo, que para hacer este viage de unas parces é otras siempre ocurrían á la fama deste oro.

La colonia, extremo baluarte militar de la avanzada de las huestes hispánicas hacia el sur-occidente, para ese entonces no era sino una aldea situada cerca del delta donde el río Grande de San Juan —hoy Atrato— desemboca en el golfo de Urabá, fundada por Vasco Núñez de Balboa y por Martín Fernández de Enciso cuatro años antes. Ahí un puñado de baquianos, curtidos a la milicia y vida de las Indias, vivía del trabajo forzado de miles de indígenas Cueva reducidos a la esclavitud. En las intenciones del nuevo gobernador Pedrarias, Santa María de la Antigua estaba destinada a devenir —por orden del Rey y con el consenso del Papa— la gran ciudad de Tierra Firme, recién bautizada con el grandilocuente nombre de “Castilla de Oro”.

La entrada de la armada de Pedrarias a Santa María de la Antigua del Darién marcó el fin de la colonia fundada por Balboa y el nacimiento de una nueva ciudad. La numerosa población indígena, presencia olvidada en las crónicas —testimonio mudo del acontecimiento—, también participa, en cautiverio, de la solemne puesta en escena del incipiente poder colonial español.

Real Cédula, 10 de julio de 1515, Burgos. Firmada por el rey Fernando:

Por bien y por la presente señalo y título y nombró ciudad de Santa María de Antigua de Darién y mandó que de hoy sea por todos nombrada e intitulada y que goce de todas las preeminencias y prerrogativas e inmunidades y honras, que por ser ciudad, le deben ser guardadas y pueden y deben gozar, según lo usan y lo gozan la ciudades de estos reinos y señoríos de Castilla por el dicho título y otros. Doy que tenga por armas la dicha ciudad, un escudo colorado y dentro en él un castillo dorado y sobre él la figura del sol y, debajo del castillo, un tigre a la mano derecha y un lagarto a la izquierda, que estén enlazados el uno contra el otro, y por divisa la imagen de nuestra Señora de la Antigua. Las cuales dichas armas y divisa doy a la dicha ciudad para que las podáis traer y traigáis y poner y pongáis en los pendones y sellos de la dicha ciudad.

UN LABORATORIO DE LA CONQUISTA

La frontera darienita tuvo un rol crucial en el forjar las técnicas militares de la milicia indiana y las reglas de la vida colonial: la repartición del botín de guerra, la institución de la encomienda o el uso de hierbas medicinales para curar heridas.

Esa primera generación de conquistadores fue la que luego protagonizó la conquista del continente. Vasco Núñez de Balboa abrió la ruta hacia los mares del sur; Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque, capitanearon la conquista de Perú; Sebastián de Belalcázar llegó ahí para luego fundar Quito, Popayán y Cali; Hernando de Soto, gobernador de Cuba, exploró con sus hombres la Florida y el Mississippi; Pascual de Andagoya escribió una crónica de los sucesos de Tierra Firme y Martín Fernández de Enciso el primer manual de navegación moderno.

Así mismo, el obispo Juan de Quevedo protagonizó disputas teológicas sobre la esclavitud de los indios, enfrentándose a Bartolomé de las Casas en la corte de Carlos V; Bernal Díaz de Castillo participó en la conquista de México para luego relatarla como cronista; el gobernador Pedrarias de Ávila y su mujer, la marquesa Beatriz de Bobadilla, fueron señores y amos de Nicaragua y del istmo de Panamá.

La Antigua del Darién fue además el gran laboratorio desde donde se pensó un proyecto imperial a escala global. Las tierras consideradas “sin Dios, sin Rey y sin Ley” fueron conquistadas gracias a las nuevas tecnologías europeas del estado, la iglesia y el capital.

La corona necesitaba dotarse de un sistema burocrático-administrativo centralizado, capaz de ejercer con pulso el monopolio de las Indias y estimular el capital privado que sería invertido en la gigantesca empresa. Durante los mismos años que los navíos fueron y vinieron de Tierra Firme, en España surgieron los órganos del incipiente sistema colonial: la Casa de Contratación de Sevilla, fundada en 1503, la Real Casa de la Moneda, el puesto de Piloto Mayor (1508) y de Cartógrafo del Rey (1509) y finalmente la Junta de Indias (1516).

En esos frenéticos ires y venires de personas, navíos, cartas, estandartes y monedas, entre Sevilla y el Darién se echaron los cimientos, por ensayo y error, del imperio español.

Las etapas de la ciudad

La muerte Balboa

LAS ETAPAS DE LA CIUDAD

Santa María de la Antigua del Darién, en su breve existencia como poblado y ciudad castellana, tuvo varias etapas. A la conquista del poblado indígena Darién, en 1510, le siguen cuatro años de liderazgo de Vasco Núñez de Balboa, elegido como alcalde del nuevo asentamiento por un grupo de alrededor de trescientos conquistadores —en un primer momento junto a Martín de Zamudio—, en lo que se considera el primer cabildo de América. Se trata, de hecho, de un verdadero “motín”, donde un grupo de españoles asentados al otro lado del mundo, aislados en el medio de un territorio desconocido, deciden rechazar a las autoridades constituidas, en este caso Martín Fernández de Enciso, segundo al mando después del gobernador Ojeda, y Diego de Nicuesa, el otro gobernador nombrado por el Rey.

Los dos fueron expulsados de la nueva colonia, condenados a enfrentarse al mar en pequeñas embarcaciones, con destinos diferentes: Enciso se salvaría y se convertiría en el peor enemigo de Balboa, mientras que de Nicuesa se perdería todo rastro.

En estos primeros cuatro años, los españoles transformaron y habitaron las casas del pueblo indígena, se fortificó el asentamiento y se inició una primera intervención en los espacios, como la conversión del centro principal del pueblo, la casa del cacique, en una capilla dedicada a la Virgen de la antigua.

A esta primera fase de semiautonomía le siguió la llegada de las instituciones y normas de España, con la armada del gobernador Pedrarias, en 1514. Santa María de la Antigua fue proclamada ciudad por edicto real, se amplió para acoger a los dos mil nuevos habitantes llegados de Sevilla y a sus sirvientes, y el propio gobernador se encargó de darle un orden más acorde con su nuevo rol de capital de Castilla del Oro.

Sin embargo, este momento de auge de la ciudad, en el que, como hemos visto, se construyeron los principales edificios públicos y religiosos y se reguló el trazado, no duró mucho.

La fundación de Panamá en 1519 y la decisión del nuevo gobernador de trasladar ahí la capital de Castilla del Oro, cambió el destino de la ciudad. Con el progresivo traslado de sus habitantes comenzó su lento, pero inexorable declive. Las casas abandonadas se desmoronaron y se derrumbaron, dejando grandes zonas despobladas. Los pocos vecinos que se quedaron, aprovecharon los materiales dejados, como ladrillos y clavos, para arreglar sus viviendas o llenar los charcos.

Una vez que Pedrarias se estableció en Panamá, el gobierno de Santa la Antigua del Darién quedó en mano de una serie de regidores, entre los cuales los más famosos fueron el Bachiller del Corral y Fernández de Oviedo. Los dos tenían puntos de vista completamente distintos en cómo manejar la relación con las poblaciones autóctonas. El primero era más abierto al mestizaje, también en un sentido político, con las jerarquías indígenas. El segundo en cambio era un rígido defensor de la familia tradicional ibérica. Ambos coincidían, sin embargo, en su intento de mantener viva la ciudad en la que fundaron gran parte de sus propiedades.

Cuando estaba en el poder, Oviedo ordenó la detención del bachiller Del Corral, cuyos familiares provocaron luego un atentado contra el mismo Oviedo. Los dos protagonistas viajaron a España —Del Corral encadenado— para intentar recuperar la ciudad de la Antigua del Darién. La rivalidad entre estos dos personajes fue una de las causas del fin de la ciudad.

En 1524, Santa María fue reconquistada y quemada por los nativos.

1100 ca. – 1510: Poblado Cueva llamado Darién.

1510 – 1514: La “república” de los amotinados.

Asentamiento fortificado encabezado por Vasco Núñez de Balboa.

1514 – 1519: La restauración y el “Auge” de la ciudad castellana.

Nombramiento como ciudad y Capital de Castilla del Oro, gobernador Pedrarias Davila.

1519 – 1523: La marginalización y la decadencia.

Traslado de la capital a Panamá. Regimientos alternados de Oviedo y del Corral: pelea entre ellos, atentado a Oviedo, detención de Del Corral y viaje a España de los dos.

1523 – 1524: Decadencia definitiva y final de la ciudad.

Partida de los defensores de la ciudad, Abandono masivo, reconquista indígena y quema de la ciudad.

Dos modelos de conquista

La encomienda, una esclavitud disfrazada

Levantar nuestra voz y ser escuchados

DOS MODELOS DE CONQUISTA

Las intrigas y las conspiraciones entre los dos bandos, los veteranos baquianos bajo el liderazgo de Balboa y los recién llegados chapetones al mando de Pedrarias, sacudieron la vida de la ciudad. Esta micro-historia, ya muy estudiada y a menudo teñida de leyenda, nos permite enfocar una cuestión central: lo que estaba en juego no era simplemente el control político en la zona, sino el tipo de Imperio que se estaba gestando.

Detrás de las luchas de poder es posible entonces entrever dos modelos de conquista y de colonización antagónicos, que determinaron la relación con los indígenas en el nuevo contexto social, el manejo de las relaciones con la corte, los mitos relacionados a El Dorado, las amazonas y el canibalismo, hasta las polémicas sobre la alimentación, el clima y la salubridad del lugar.

La colonia darienita capitaneada por Balboa era una civitas sin urbs, es decir un conjunto de vecinos sin la infraestructura material e institucional necesaria para constituirse en ciudad. Por lo contrario, la Santa María de la Antigua planeada desde Castilla era una urbs sin civitas, un diseño de ciudad, con su escudo de armas y su obispado, pero sin las relaciones propias de una ciudad.

El primer modelo de conquista implementado por Balboa se caracterizó por la puesta en marcha de un sistema de vasallaje de carácter semi-feudal, tanto frente a los cacicazgos indígenas como frente al rey. La nueva colonia, basada en una economía de trueque integrada al sistema social antecedente a la llegada de los españoles, gozó de una amplia autonomía con respeto a España. Siguió vigente un imaginario fuertemente anclado en una cosmovisión medieval, cuyo referente era la toma de ciudades moras a lo largo de la reconquista.

Pedrarias por el contrario privilegió la desarticulación de las sociedades indígenas, a favor de un sistema colonial basado en la implementación de un sistema económico-administrativo de vocación imperial fuertemente dependiente de la Corona. Para evitar el surgimiento de reinos cristianos de ultramar, oficialmente tributarios de la Corona pero de hecho semi-independientes o abiertamente rebeldes, el gobernador ejerció un control directo sobre las nuevas tierras y los nuevos súbditos.

LA ENCOMIENDA, UNA ESCLAVITUD DISFRAZADA

En la Antigua del Darién se dieron los primeros pasos de la institución colonial que años después se conocerá como «encomienda», basado en la explotación del trabajo indígena. En la encomienda grupos de indígenas -a veces familias, a veces pueblos enteros- eran sometidos a un encomendero, quien recibía tributos en productos, oro o servicios obligatorios. Por su parte el encomendero tenía que «retribuir» a sus indígenas con una buena formación cristiana. El sometimiento forzado, la carga de trabajo y el maltrato por parte de los encomenderos, fueron algunas de las causas de la catástrofe demográfica de las poblaciones indígenas de este continente.

Los españoles podían tener encomiendas de indígenas si tenían al menos cuatro años de residencia y algunos las tenían dentro y fuera de la ciudad. Además, era permitido que, en una misma casa, dos españoles tuvieran a cargo un mismo grupo de indígenas. Aparte de los indios encomendados, había indígenas llamados naborías, quienes debían servir sin descanso a los españoles, sobre todo en el trabajo doméstico. Escribe Fernández de Oviedo: Naboría es el que ha de servir á un amo, aunque le pese; y él no lo puede vender ni trocar sin expresa licencia del gobernador; pero ha de servir hasta que la naboría ó su amo se muera.

El proyecto de Santa María de la Antigua del Darién nos permite levantar nuestra voz y ser escuchados, sabiendo que nosotros venimos de una estigmatización que nos ha dejado en el anonimato.

Nuestros hijos, los que vienen levantando su voz y los que vienen creciendo pueden conocer las distintas historias de este lugar; pueden conocer un pasado donde existieron personas importantes como nuestros hermanos indígenas que lucharon. Una lucha que permanece, muy escasa, pero todavía vigente. Para mi es importante porque no todo está perdido, podemos rescatar y conservar las historias.

Eloisa Martinez, comunidad afrodescendiente de Tarena.

Encuentro del Comité Cultural del Darién, noviembre de 2020.

El último repique

La presencia invisibilizada de las mujeres

La importancia de Santa María en la Historia

EL ÚLTIMO REPIQUE

Después del traslado de la capital a la Ciudad de Panamá en 1519, Fernández de Oviedo relata como Santa María de la Antigua se fue despoblando poco a poco. En sus últimos días por las calles caminaban solo unos cuantos vecinos sobrevivientes. En 1524 los mismos indígenas esclavizados, y «otros que con ellos se juntaron», mataron a sus amos y quemaron la ciudad.

Santa María de la Antigua existió por un tiempo relativamente corto, sin embargo aquí se configuró la esencia de la primera etapa de la conquista de América. La gente de la Antigua continuó sus pasos con nuevas fundaciones españolas: Acla, Nombre de Dios y Panamá, y de ahí hacia otras regiones, como Nicaragua y Perú, logrando en menos de cincuenta años conquistar un territorio inmenso, desde Chile hasta México. A pesar de ello, no lograron controlar completamente el continente: algunas regiones siguieron bajo el gobierno de las poblaciones indígenas o de grupos de cimarrones africanos. Muchas de estas poblaciones permanecen hoy en día.

SONAR DE CAMPANAS

En Europa, el uso de campanas se convirtió en una parte fundamental del paisaje sonoro de la Edad Media y se utilizó tanto en monasterios, como en iglesias y capillas. En los monasterios sonaban al comienzo de las oraciones correspondientes, varias veces al día. En las iglesias y capillas señalaban el inicio de las liturgias, el paso de las horas y también, con intenciones más seculares, como un verdadero medio de comunicación para la comunidad. En la ciudad medieval, las fases de la vida de las personas y las familias estaban marcadas por el ritmo de las campanas: del bautismo a la confirmación, del matrimonio al funeral.

Los códigos sonoros variaban de una región a otra y los campaneros tenían que conocer muy bien los hábitos formas locales para no equivocarse: un mismo toque podía significar dos cosas distintas según el lugar. Las campanas podían servir no solo para avisar sobre incendios o aluviones, granizadas o tormentas, sino también para ahuyentar esas mismas catástrofes.

En la Antigua del Darién, sonaban las campanas de la iglesia catedral, pero también las del monasterio de San Francisco, las de la iglesia de San Sebastián y posiblemente las de la capilla del hospital de Santiago. Sabemos que, en caso de peligro, las personas debían salir a la calle para ayudar. Aquellos que no atendieran al llamado, debían pagar multas en oro y hasta días de cárcel, según el caso.

En la ciudad, cuando dos campanas tocaban rápidamente y sin descanso, significaba que la ciudad estaba siendo atacada por indígenas y todos debían salir con sus armas. En cambio cuando se oía solo una campana a ritmo más lento y repetido, significaba que había incendio. En tal caso los vecinos debían salir con hachas para cortar leña y vasijas con agua para apagar el fuego.

Sin embargo, en el paisaje sonoro del Darién había también otros lenguaje de ritmos y sonidos, del que sabemos mucho menos, que pertenecía a las poblaciones nativas. Los tambores, hechos con palos huecos o en madera y cuero de venado, se utilizaban para rituales, fiestas, guerras pero también para señalar varios acontecimientos, como la necesidad de reunirse en la casa del cacique para un juicio o acompañar la muerte de una persona importante. Igualmente se utilizaba el sonido de grandes caracoles de mar para convocar a la gente en un sitio y para acompañar las batallas.

LA PRESENCIA INVISIBILIZADA DE LAS MUJERES

La voz de las mujeres —tanto indígenas como españolas— durante la colonia, es silenciada por los cronistas. Sabemos que la unidad familiar Cueva era patriarcal y monógama, aunque algunos hombres podían tener otras mujeres. Algunas mujeres podían ser cacicas en el caso de que su esposo, el cacique, muriera.

Los españoles capturaban a las indígenas y las separaban de sus familias como esclavas o naborías, y varios caciques las entregaron a los españoles para hacer alianzas.

Algunas indígenas se convirtieron en las compañeras de los españoles e incluso se unieron en matrimonio, así sus hijos heredaban los bienes del padre. El concubinato estaba fuera de las reglas religiosas y sociales, por lo que la Corona permitió los matrimonios mixtos.

Dos mujeres se destacan en la historia de Santa María de la Antigua, Anayansi, la compañera indígena de Balboa, quien fue intermediaria y traductora, como muchas indígenas en la colonia; e Isabel de Bobadilla, esposa del gobernador Pedrarias, quien lo acompaña en su expedición.

En Santa María de la Antigua se presentaron todos los conflictos y problemáticas que caracterizaron la primera etapa de la conquista de América.

En un intento de recrear a una ciudad castellana en el medio de la selva del Darién, se encontraron a convivir, entre antagonismos feroces y duras pruebas de sobrevivencia, actores sociales extremadamente diferentes. Fue en esa región que maduraron su experiencia del Nuevo Mundo toda una primera generación de conquistadores.

También fue lugar de nacimiento de diferentes políticas esclavistas que tenían un punto en común: la explotación del trabajo indígena. Estas políticas serían la base de la encomienda, el sistema socioeconómico más importante de la primera colonia.

EL IMPACTO EN LAS POBLACIONES INDÍGENAS

En Castilla del Oro, la ambición y violencia de un grupo reducido de europeos —la mayoría hombres veteranos de guerras sangrientas—, exterminó poblaciones indígenas enteras. Personajes como Fray Bartolomé de Las Casas y Antonio de Montesinos, expresaron su preocupación por las injusticias contra los pueblos originarios. La Corona dictó varias ordenanzas que ponían en regla los atropellos sin que se viera afectada su economía esclavista, que al igual fueron desatendidas.

En la región del Istmo de Panamá había alrededor de 500.000 habitantes antes de la llegada de los españoles. En menos de 50 años, a causa de la violencia, la esclavitud y las enfermedades, quedaron tan solo 15.000.

LOS GÉRMENES DE LA CONQUISTA

Algunos de los protagonistas de la expansión que en menos de 50 años ocupó un territorio inmenso, desde Chile hasta México, fueron vecinos de Santa María de la Antigua del Darién: Vasco Núñez de Balboa colonizador del Mar del Sur y de la ruta por el Pacífico hacia el Perú; Francisco Pizarro y Hernando de Luque, conquistadores del Imperio Inca por esta ruta, la misma que Diego de Almagro, surco para llegar a Chile; Hernando de Soto, fue gobernador de Cuba y explorador de la Florida y el Mississippi; Hernán Ponce de León y Francisco Compañon, conquistadores en Nicaragua; Francisco de Montejo, adelantado de Yucatán; Pascual de Andagoya, futuro gobernador de Popayán, explorador de las costas del Mar del Sur y cronista; Gonzalo Fernández de Oviedo «Cronista de Indias», veedor de fundiciones y alcalde de Santa María; el cronista Bernal Díaz de Castillo participó con Cortés en la conquista del Imperio Azteca; Francisco de Xerez, historiador de la conquista del Perú; el gobernador de Castilla de Oro, Pedro Arias de Ávila, gobernó luego en Nicaragua.

EN POLVO, CHICHARRONES Y BARRAS

En esta primera fase de la colonia el sistema de intercambio económico se cancelaba con oro corriente (en polvo, chicharrones y barras), o con objetos de uso cotidiano. Las monedas procedentes de España eran escasas.

Con el fin de regularizar los intercambios, la Corona creó la Casa de la Contratación en 1503, encargada de la administración del comercio colonial y la Casa de la Fundición que recibía y marcaba el oro que llegaba de los saqueos y las minas. Además, impulsó la producción de monedas para las nuevas colonias (como el real en plata, fechable entre 1505 y 1525, y la moneda de dos Maravedís fechada en 1505, expuestos en esta sala).

En 1536 se estableció una casa de la moneda en México y en 1544 otra en Santo Domingo. Pasaría mucho tiempo antes de que una verdadera economía monetaria suplantara el trueque en las colonias de ultramar.

El último repique

La presencia invisibilizada de las mujeres

La importancia de Santa María en la Historia

EL ÚLTIMO REPIQUE

Después del traslado de la capital a la Ciudad de Panamá en 1519, Fernández de Oviedo relata como Santa María de la Antigua se fue despoblando poco a poco. En sus últimos días por las calles caminaban solo unos cuantos vecinos sobrevivientes. En 1524 los mismos indígenas esclavizados, y «otros que con ellos se juntaron», mataron a sus amos y quemaron la ciudad.

Santa María de la Antigua existió por un tiempo relativamente corto, sin embargo aquí se configuró la esencia de la primera etapa de la conquista de América. La gente de la Antigua continuó sus pasos con nuevas fundaciones españolas: Acla, Nombre de Dios y Panamá, y de ahí hacia otras regiones, como Nicaragua y Perú, logrando en menos de cincuenta años conquistar un territorio inmenso, desde Chile hasta México. A pesar de ello, no lograron controlar completamente el continente: algunas regiones siguieron bajo el gobierno de las poblaciones indígenas o de grupos de cimarrones africanos. Muchas de estas poblaciones permanecen hoy en día.

SONAR DE CAMPANAS

En Europa, el uso de campanas se convirtió en una parte fundamental del paisaje sonoro de la Edad Media y se utilizó tanto en monasterios, como en iglesias y capillas. En los monasterios sonaban al comienzo de las oraciones correspondientes, varias veces al día. En las iglesias y capillas señalaban el inicio de las liturgias, el paso de las horas y también, con intenciones más seculares, como un verdadero medio de comunicación para la comunidad. En la ciudad medieval, las fases de la vida de las personas y las familias estaban marcadas por el ritmo de las campanas: del bautismo a la confirmación, del matrimonio al funeral.

Los códigos sonoros variaban de una región a otra y los campaneros tenían que conocer muy bien los hábitos formas locales para no equivocarse: un mismo toque podía significar dos cosas distintas según el lugar. Las campanas podían servir no solo para avisar sobre incendios o aluviones, granizadas o tormentas, sino también para ahuyentar esas mismas catástrofes.

En la Antigua del Darién, sonaban las campanas de la iglesia catedral, pero también las del monasterio de San Francisco, las de la iglesia de San Sebastián y posiblemente las de la capilla del hospital de Santiago. Sabemos que, en caso de peligro, las personas debían salir a la calle para ayudar. Aquellos que no atendieran al llamado, debían pagar multas en oro y hasta días de cárcel, según el caso.

En la ciudad, cuando dos campanas tocaban rápidamente y sin descanso, significaba que la ciudad estaba siendo atacada por indígenas y todos debían salir con sus armas. En cambio cuando se oía solo una campana a ritmo más lento y repetido, significaba que había incendio. En tal caso los vecinos debían salir con hachas para cortar leña y vasijas con agua para apagar el fuego.

Sin embargo, en el paisaje sonoro del Darién había también otros lenguaje de ritmos y sonidos, del que sabemos mucho menos, que pertenecía a las poblaciones nativas. Los tambores, hechos con palos huecos o en madera y cuero de venado, se utilizaban para rituales, fiestas, guerras pero también para señalar varios acontecimientos, como la necesidad de reunirse en la casa del cacique para un juicio o acompañar la muerte de una persona importante. Igualmente se utilizaba el sonido de grandes caracoles de mar para convocar a la gente en un sitio y para acompañar las batallas.

LA PRESENCIA INVISIBILIZADA DE LAS MUJERES

La voz de las mujeres —tanto indígenas como españolas— durante la colonia, es silenciada por los cronistas. Sabemos que la unidad familiar Cueva era patriarcal y monógama, aunque algunos hombres podían tener otras mujeres. Algunas mujeres podían ser cacicas en el caso de que su esposo, el cacique, muriera.

Los españoles capturaban a las indígenas y las separaban de sus familias como esclavas o naborías, y varios caciques las entregaron a los españoles para hacer alianzas.

Algunas indígenas se convirtieron en las compañeras de los españoles e incluso se unieron en matrimonio, así sus hijos heredaban los bienes del padre. El concubinato estaba fuera de las reglas religiosas y sociales, por lo que la Corona permitió los matrimonios mixtos.

Dos mujeres se destacan en la historia de Santa María de la Antigua, Anayansi, la compañera indígena de Balboa, quien fue intermediaria y traductora, como muchas indígenas en la colonia; e Isabel de Bobadilla, esposa del gobernador Pedrarias, quien lo acompaña en su expedición.

En Santa María de la Antigua se presentaron todos los conflictos y problemáticas que caracterizaron la primera etapa de la conquista de América.

En un intento de recrear a una ciudad castellana en el medio de la selva del Darién, se encontraron a convivir, entre antagonismos feroces y duras pruebas de sobrevivencia, actores sociales extremadamente diferentes. Fue en esa región que maduraron su experiencia del Nuevo Mundo toda una primera generación de conquistadores.

También fue lugar de nacimiento de diferentes políticas esclavistas que tenían un punto en común: la explotación del trabajo indígena. Estas políticas serían la base de la encomienda, el sistema socioeconómico más importante de la primera colonia.

EL IMPACTO EN LAS POBLACIONES INDÍGENAS

En Castilla del Oro, la ambición y violencia de un grupo reducido de europeos —la mayoría hombres veteranos de guerras sangrientas—, exterminó poblaciones indígenas enteras. Personajes como Fray Bartolomé de Las Casas y Antonio de Montesinos, expresaron su preocupación por las injusticias contra los pueblos originarios. La Corona dictó varias ordenanzas que ponían en regla los atropellos sin que se viera afectada su economía esclavista, que al igual fueron desatendidas.

En la región del Istmo de Panamá había alrededor de 500.000 habitantes antes de la llegada de los españoles. En menos de 50 años, a causa de la violencia, la esclavitud y las enfermedades, quedaron tan solo 15.000.

LOS GÉRMENES DE LA CONQUISTA

Algunos de los protagonistas de la expansión que en menos de 50 años ocupó un territorio inmenso, desde Chile hasta México, fueron vecinos de Santa María de la Antigua del Darién: Vasco Núñez de Balboa colonizador del Mar del Sur y de la ruta por el Pacífico hacia el Perú; Francisco Pizarro y Hernando de Luque, conquistadores del Imperio Inca por esta ruta, la misma que Diego de Almagro, surco para llegar a Chile; Hernando de Soto, fue gobernador de Cuba y explorador de la Florida y el Mississippi; Hernán Ponce de León y Francisco Compañon, conquistadores en Nicaragua; Francisco de Montejo, adelantado de Yucatán; Pascual de Andagoya, futuro gobernador de Popayán, explorador de las costas del Mar del Sur y cronista; Gonzalo Fernández de Oviedo «Cronista de Indias», veedor de fundiciones y alcalde de Santa María; el cronista Bernal Díaz de Castillo participó con Cortés en la conquista del Imperio Azteca; Francisco de Xerez, historiador de la conquista del Perú; el gobernador de Castilla de Oro, Pedro Arias de Ávila, gobernó luego en Nicaragua.

EN POLVO, CHICHARRONES Y BARRAS

En esta primera fase de la colonia el sistema de intercambio económico se cancelaba con oro corriente (en polvo, chicharrones y barras), o con objetos de uso cotidiano. Las monedas procedentes de España eran escasas.

Con el fin de regularizar los intercambios, la Corona creó la Casa de la Contratación en 1503, encargada de la administración del comercio colonial y la Casa de la Fundición que recibía y marcaba el oro que llegaba de los saqueos y las minas. Además, impulsó la producción de monedas para las nuevas colonias (como el real en plata, fechable entre 1505 y 1525, y la moneda de dos Maravedís fechada en 1505, expuestos en esta sala).

En 1536 se estableció una casa de la moneda en México y en 1544 otra en Santo Domingo. Pasaría mucho tiempo antes de que una verdadera economía monetaria suplantara el trueque en las colonias de ultramar.

Metodología estratigráfica

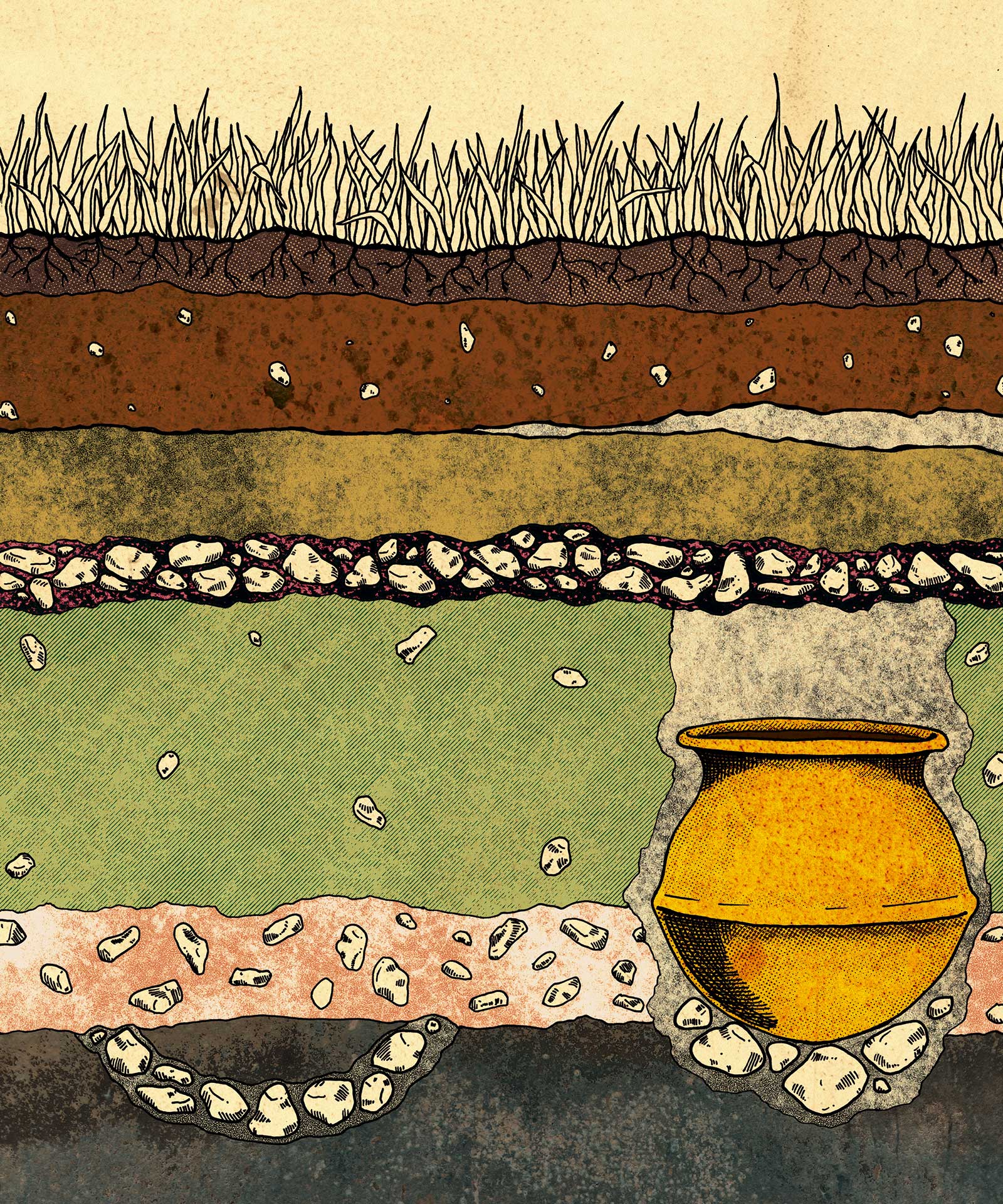

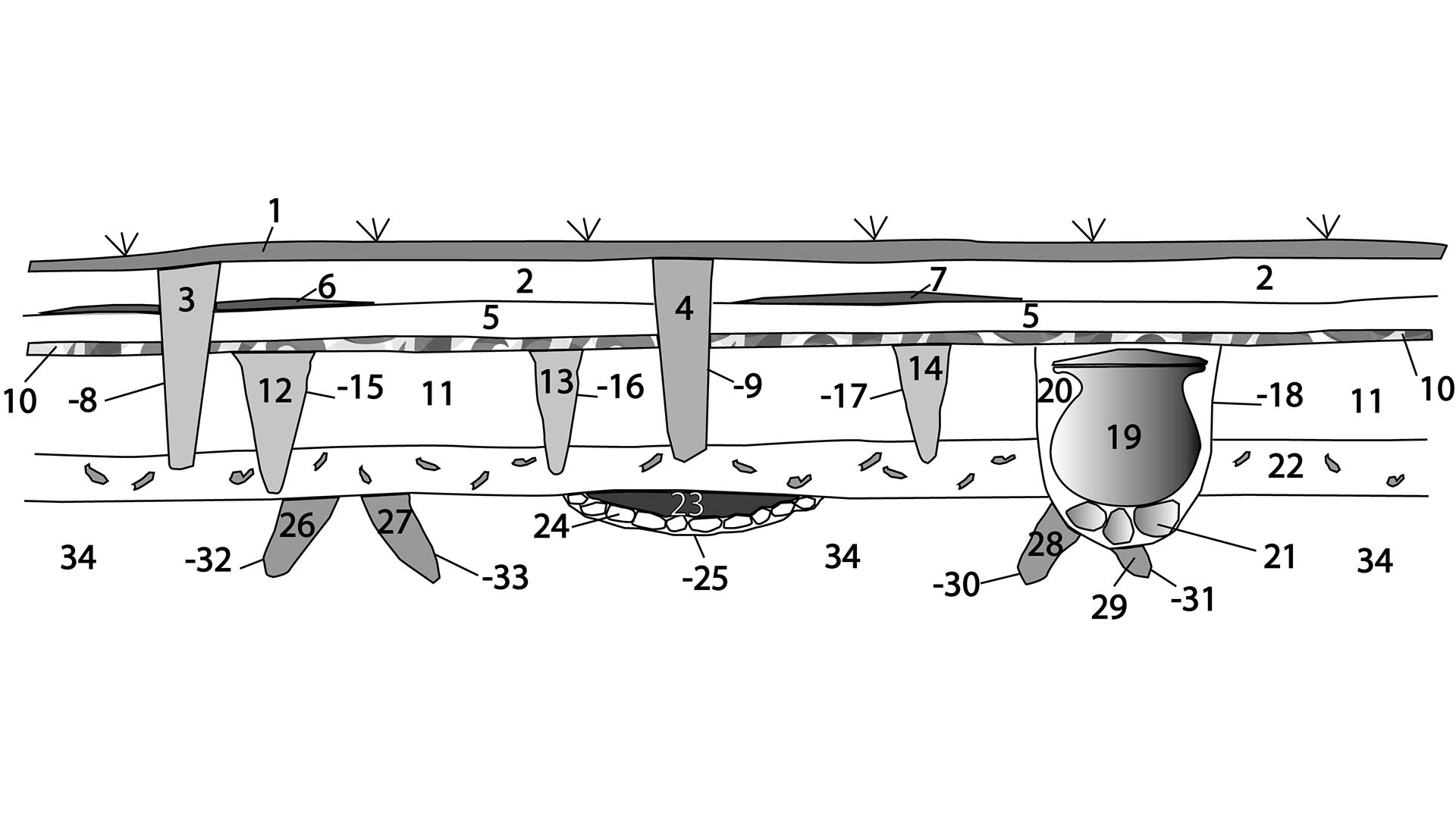

ARQUEOLOGÍA ESTRATIGRÁFICA

La estratigrafía es la disciplina que se dedica al estudio de la superposición de actividades humanas o procesos naturales en una ubicación específica. Estas acciones pueden presentarse en forma de depósitos acumulativos, estratos o capas, así como en forma de excavaciones o huecos, que se consideran eventos negativos. Cada estrato o corte tiene un momento específico de formación, delimitado en el tiempo, y se distingue de otros por sus características como color, consistencia y contenido.

Durante una excavación estratigráfica, el equipo arqueológico identifica y documenta estas actividades, retirando cuidadosamente las capas una a una, desde la más reciente en la parte superior hasta la más antigua en la base, en un viaje en el tiempo que nos lleva desde el presente hasta el pasado. La presencia de objetos o materiales en una capa particular nos proporciona información sobre su antigüedad.

En este ejemplo la capa más reciente es la 1 y la más antigua la 34. Los huecos de poste 3 y 4 pertenecen a la fase de la capa 2. Hay que vaciarlos antes de continuar la excavación para no mezclar material más reciente con material más antiguo de las capas más profundas.

El uso de los metales

El horno

Armas españolas

Fragmentos metálicos

EL USO DE LOS METALES

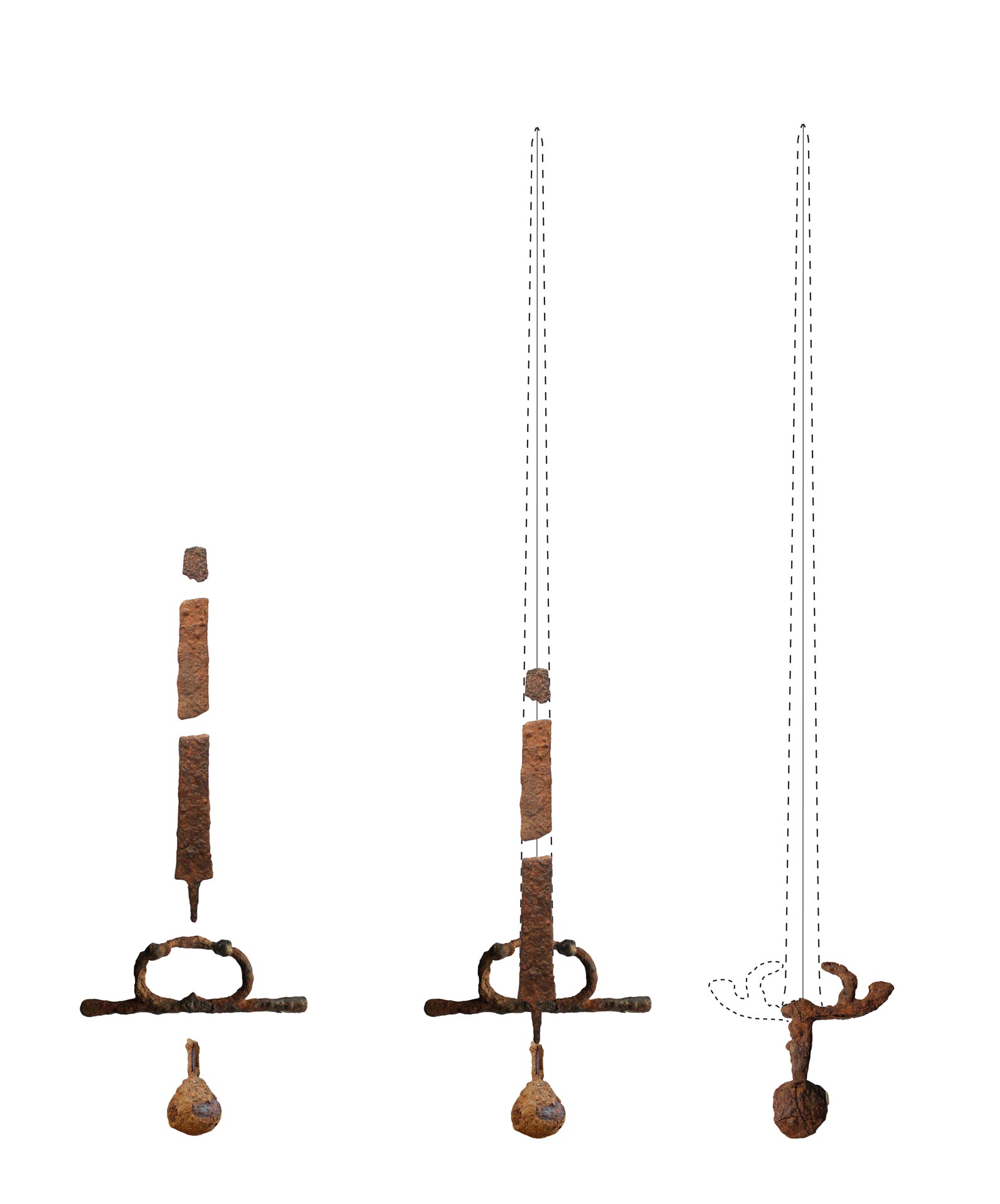

El hierro y el acero no eran conocidos entre las poblaciones nativas antes del contacto con los europeos. Se conocía el oro, la plata, el estaño y el cobre, y los artesanos indígenas elaboraban con estos metales principalmente objetos ceremoniales o decorativos. Los herreros españoles, en cambio, elaboraban objetos como clavos, candados, llaves, tijeras, herraduras y cuchillos.

Las armas utilizadas por los indígenas no se construían con metales: las flechas, por ejemplo, eran de caña con puntas de madera o de piedra. Las macanas (palos aplanados y de doble filo, que se usaban con una o dos manos según el tamaño) eran fabricadas con maderas muy resistentes. En cambio, la tecnología de guerra europea estaba basada en el hierro: armaduras, espadas, ballestas, lanzas, balas y cañones. Sin duda, el uso de este tipo de armas, les dio una ventaja militar a los cristianos.

En las excavaciones se han encontrado los restos de algunas de las armas españolas, de corte y de fuego: mangos de espadas roperas «con patillas» de finales del siglo XV y comienzos del XVI, puntas de saetas de ballesta, un machete, balas de arcabuz y de falconete, perdigones de un pequeño cañón utilizado en los barcos.

Las herramientas españolas también eran predominantemente de hierro. Por el contrario, los nativos utilizaban para cortar principalmente lascas de pedernal. Como nos cuenta Oviedo, por ejemplo, una vez cazado un animal, «después que los han muerto, como no tienen cuchillos para los desollar, quartéanlos, hácenlos partes con piedras de pedernales y con hachuelas de piedra que tienen enhastadas».

EL HORNO

En el 2019, se realizó el Área de Excavación K2, de 33 m2, donde se encontró un horno en piedra de río de 2.85 x 2.07 metros, con una boca de 63 cm de diámetro y 25 de profundidad. A su alrededor había una gran cantidad de escorias ferrosas y objetos en fase de trabajo. Al parecer se trataba de un horno de reducción de pozo sencillo. Difícilmente este tipo de horno alcanzaba los 1100/1200°C, temperatura necesaria para la fusión.

ARMAS ESPAÑOLAS

Partes de la empuñadura de una espada ropera, de una espada con patillas y de una daga-machete, encontradas entre 2015 y 2017.

La madorra

Azulejos

Probetas

LA MODORRA

Entre 1510 y 1514 la relación entre conquistadores, indigenas en condición de esclavitud y reservas de comida favoreció el asentamiento, que llegó a ser, con más de 3500 habitantes, la colonia más poblada de todas las Indias occidentales.

Sin embargo, la llegada de la gran flota de Pedrarias a Urabá trastocó los equilibrios entre población y territorio. Pocos meses después de que los recién llegados se asentaran en Santa María de la Antigua del Darién, una devastadora mezcla de hambruna y modorra mató a casi la mitad de la población hispánica de la colonia. En palabras de Bartolomé de las Casas «esta fue siempre una de las principales causas que han asolado estas Indias, como parecerá, dejar venir a ellas demasiada gente de España». Es uno de los pocos casos en donde la enfermedad hizo estragos exclusivamente entre la población de origen europea.

No sabemos a ciencia cierta que es la modorra, una enfermedad relacionada con la mala alimentación. Más que la falta de comida, la epidemia golpeó a los españoles por su incapacidad de acostumbrarse culturalmente a los alimentos disponibles. El elemento central de la dieta ibérica era el pan. El pan además se vuelve el cuerpo de Cristo en el ritual católico de la eucaristía. Desde esa perspectiva, sin pan no hay comida: ni material, ni espiritual. Sin embargo con el aumento de la población europea, las mujeres indígenas no alcanzaban a dar abasto en el proceso de panificación del maíz y de la yuca. La escasez de pan, junto con la coyuntural pérdida de una cosecha y el acaparamiento indebido de las raciones por parte de unos pocos, llevó la colonia a la crisis. La modorra que azotó a los nuevos y a los viejos pobladores no sería sino el preámbulo al trágico final de la colonia diez años más tarde.

A lo largo de todo el continente la conquista generó entre las diferentes etnias indígena la peor catástrofe demográfica que la historia recuerde. Se calcula que las epidemias de viruelas, sarampión y gripe, además de las violencias ejercidas por los invasores, mermaron la población nativa hasta del 90%, aunque el debate sobre las cifras está aún abierto.

La aniquilación de tanta gente en el paso de un par de generaciones llevó a traumáticas consecuencias en la relación entre población y territorio. La manigua se apropió de tierras antes cultivadas, las ciudades españolas afirmaron el proprio dominio sobre el entorno, las poblaciones nativas sobrevivientes fueron subyugadas o se ocultaron en regiones de difícil acceso. De esta manera se fue generando una nueva estructura socio-ecológica que dominaría el periodo colonial, transformando el paisaje e imponiendo, donde fuera posible, su cultura ganadera, agrícola y alimentaria.