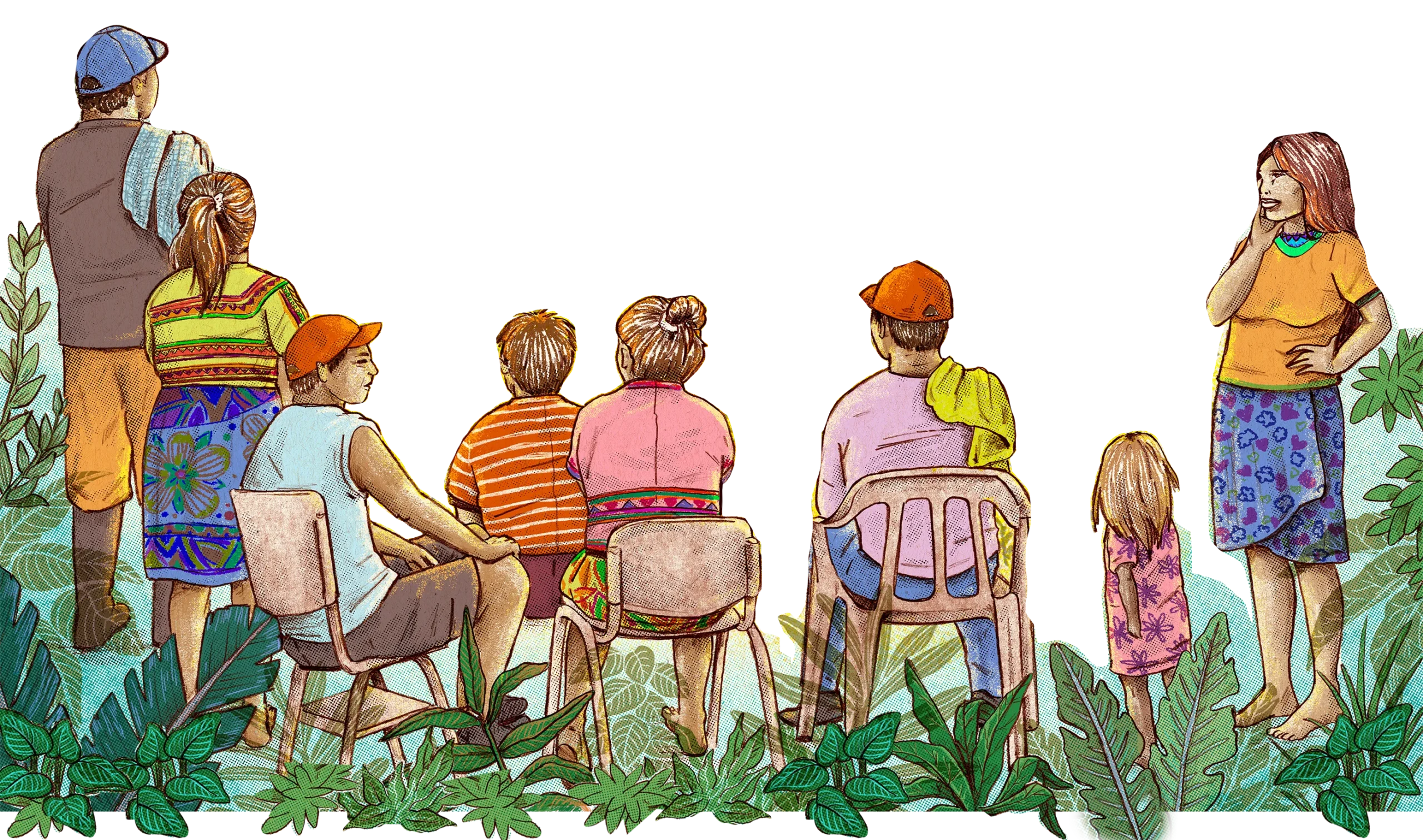

EL CIRCULO

DE LA

PALABRA

Cuenta la historia que en 1510 llegaron los españoles a Santa María de la Antigua del Darién, y en ese momento acá ya había grandes comunidades indígenas. La historia también dice que estas comunidades eran gunas, por eso este lugar, donde vivieron, tenía como lengua el guna. Las tierras habitadas por los indígenas del Chocó, desde Bojayá hacia arriba, estaban en lengua emberá, igual que los nombres de los ríos. En esa época, nuestro territorio no tenía límites definidos, pero con el tiempo lo han reducido. Nos han puesto en un espacio pequeño y limitado, a pesar de que llevamos miles de años en este territorio.

Nuestra historia se transmite a través de cantos sagrados que nuestros sailas (autoridades gunas) y jaibanás (autoridades espirituales emberá) han guardado celosamente durante siglos. A diferencia de la tecnología moderna que permite grabar la historia, nosotros tenemos nuestra propia forma de preservarla, que resiste en la memoria y en el conocimiento que transmitimos y dejamos en forma de cuento para los niños y las niñas que vienen.

Este es un lugar sagrado, un espacio para conectarnos, pensarnos, tejernos y entrar en otra dimensión. Nos acerca, nos reúne y nos brinda la oportunidad de desaprender, porque nos han enseñado una visión que ahora necesitamos desaprender.

Comunidades emberá y gunadule del Darién

LA GENTE

DE HABLA

CUEVA

Antes de la llegada de los españoles, una población de aproximadamente 300.000 personas habitaba en esta zona, compartiendo una misma lengua y tradiciones. Su territorio se extendía desde el Golfo de Urabá hasta el río Chame, en el Golfo de Panamá. Conocidos como los de la lengua de Cueva, desaparecieron en los primeros años de la conquista debido a las nuevas enfermedades, la esclavización y el trabajo forzoso. Solo conocemos unas pocas palabras de su lengua, desaparecida entre 1520 y 1550, lo que dificulta su clasificación como chibchense o chocoe, un debate vigente entre lingüistas.

Ver más

LOS POBLADOS

Los cronistas señalaron diferencias entre los poblados de la provincia de Cueva y sus vecinas. Algunos poblados, ubicados cerca de ríos, valles y zonas elevadas, eran más grandes y se dedicaban a la agricultura. Cuando la tierra perdía fertilidad, se mudaban a zonas cercanas dentro de la provincia.

Y aun en la provincia de Cueva suelen hacer lo mesmo los indios en algunas partes, que se mudan con todo el pueblo de un rió ó valle á lo alto é sierras, ó de las montañas á los llanos, é donde les place; pero dentro de su señorío, porque tienen poco que hacer en ello… y si en esta provincia se va cansando la tierra, hallan otra holgada, é assi se andan mudando (Gonzalo Fernandez de Oviedo).

Ver más

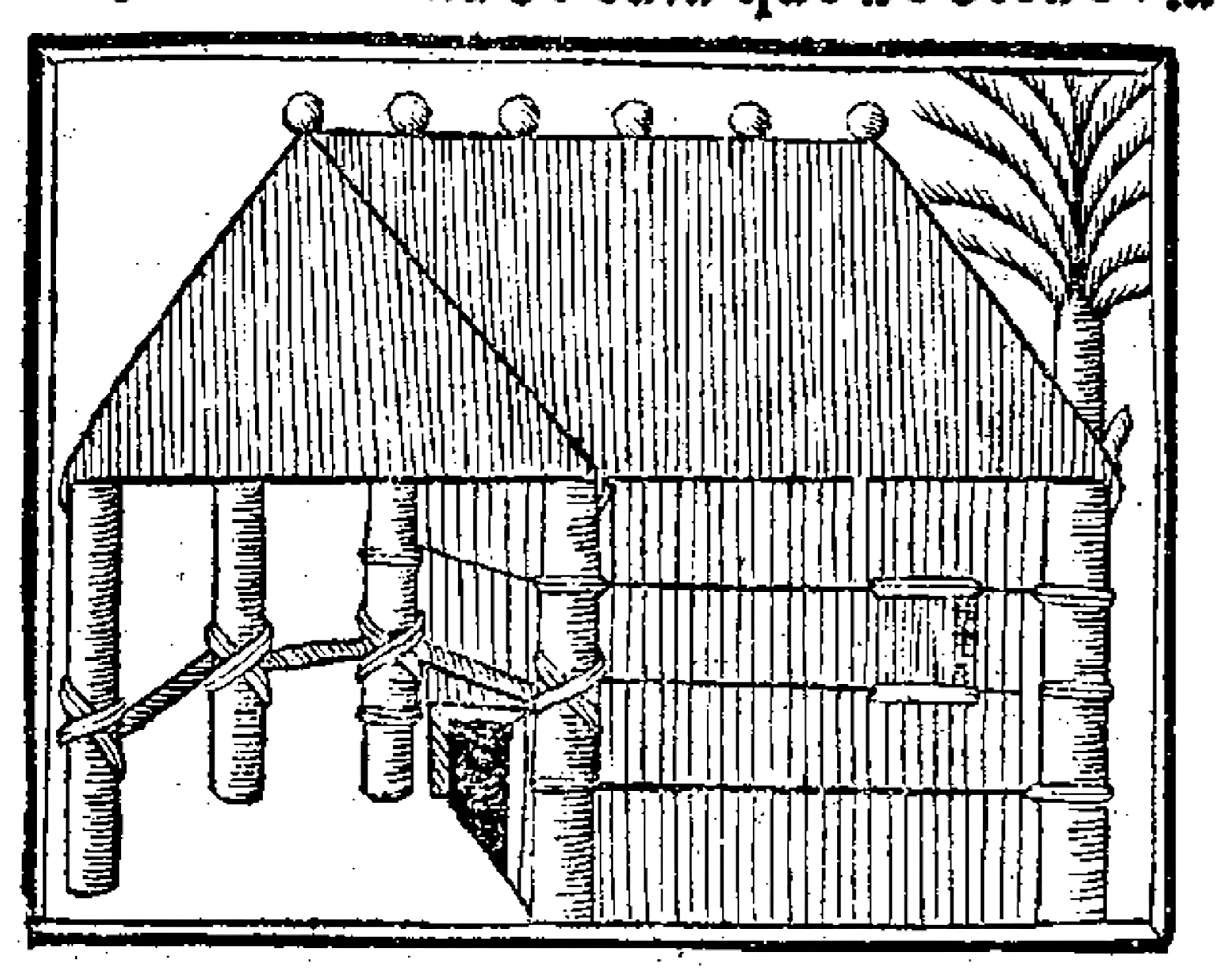

Las casas en tierra firme

Los canales de cultivo

LAS CASAS EN TIERRA FIRME

Según las descripciones de Gonzalo Fernández de Oviedo, había varios tipos de casas en las islas y en Tierra Firme. Algunas construcciones eran redondas, llamadas Caney, encontradas especialmente en la isla La Española. La más común en la provincia de Cueva era el Bohío que tenía techo de palma a dos aguas y las paredes eran construidas con varas de caña enterradas aproximadamente a 10 cm del suelo y atadas entre ellas con bejucos (Fernández de Oviedo 1851-55).

Como se dice, las casas eran igualitas y en ese momento no había otra cultura diferente a nosotros. Entonces debe haber una confusión lingüística en la escritura, porque realmente los que habitamos en ese momento éramos los gunas.

Edgar Ramírez, comunidad Gunadule de Arquía.

LOS CANALES DE CULTIVO

Se han identificado alrededor de treinta sitios arqueológicos en la región, pertenecientes a distintos momentos, desde el período precerámico hasta el siglo XVII.

Según las crónicas, los cultivos principales de la provincia de Cueva eran maíz, yuca y batata. También había muchas variedades de ají, calabazas y gran cantidad de piñas. Había en Tierra Firme muchas plantas de algodón de gran tamaño, con las que se fabricaban tejidos.

Se han encontrado en las investigaciones arqueológicas capas sobrepuestas de vivienda y cultivo que pertenecen a la fase prehispánica de Darién. Se trata de canales entre 70 y 100 cm de ancho, paralelos entre sí a una distancia de 4 metros aproximadamente, cuya dirección hacia la pendiente de la colina indica su función de drenaje de agua. Es posible que el cultivo estuviese en el espacio entre canal y canal y la casa en las cercanías de la huerta.

LOS CACICAZGOS

DE LA PROVINCIA

DE CUEVA

El término «cacique», de origen antillano y proveniente de la población Taína en Santo Domingo, fue utilizado por los españoles para nombrar a los líderes políticos durante la conquista. El «cacicazgo» se refiere al control territorial jerarquizado de un grupo social en una ubicación geográfica específica. Entre las poblaciones de habla Cueva, se usaban términos como «Tiba» o «Queví» para referirse a sus líderes políticos, y «Tequina» para las autoridades espirituales, y los «cacicazgos» abarcaban regiones limitadas con pocos poblados, a veces en alianza y otras en conflicto, con conexiones familiares entre Tibas en algunos casos.

Ver más

LAS

REDES

GUNADULE

El territorio ancestral del pueblo Gunadule se encuentra en las riberas del río Tuyra, provincia del Darién, Panamá. Su relación con los antiguos habitantes locales es incierta, y aparecen en crónicas españolas alrededor de 1610 como Tunacunas, Cunacunas o Darienes, cuando se registra la fundación del poblado de Sasardí. Los Gunadule lucharon por mantener su independencia, aliándose con corsarios ingleses y franceses contra los españoles. Hoy la mayor parte del pueblo Gunadule vive en Panamá, en Guna Yala, Madungandí, Wargantí y Wala. En Colombia se encuentra en el resguardo Caimán Nuevo en Antioquia y en el resguardo Arquía del Chocó.

Ver más

MAGGILAGUNDIWALA

La población de Arquía se conocía como Maggilagundiwala en el pasado. En esa época, había poblaciones río arriba en Niggiguinagga y más abajo en la desembocadura del río Naranjo, en Unguinagga. Río abajo estaba también Pursit. La ciénaga de Unguía no existía hace miles de años; en su lugar, había una población Guna y un río que corría por el cauce actual del Caño Largo. Arquía es una población antigua y esta región pertenece a pueblos antiguos, desde hace siglos.

Anibal Padilla y Edgar Ramirez, comunidad guna de Arquía

Ver más

La niña y la ballena

LA NIÑA Y LA BALLENA

En la Ciénaga de Arquía, que hoy se conoce como la Ciénaga de Unguía, había una población grande. Allí, a una niña de doce años, cuando llegó a la primera pubertad, le hicieron una ceremonia con jagua y con plantas. Ella se enamoró de un joven ballena y comenzó a aprender toda la sabiduría de las ballenas. Con el tiempo se casaron y se unieron para vivir juntos. Ella aprendió a flotar y a vivir en el agua, en el sueño ella navegaba y viajaba. Un nele, un gran sabio que estaba viendo lo que estaba pasando, advirtió a la comunidad: al parecer la niña iba a afectar al pueblo guna porque su pareja no era de los guna sino de otros espíritus que vienen de otro nivel.

En la segunda ceremonia de la niña, todo el pueblo se reunió en la casa grande para tomar chicha. Todos estaban celebrando cuando las ballenas rodearon a toda la población; la niña cantaba y danzaba mientras todos bebían y danzaban. En medio de la casa grande comenzó a brotar agua de todas las columnas y en muchos lugares comenzaron a brotar burbujas de agua, hasta que se hundió el pueblo.

Así se formó la ciénaga que se conoce ahora como Ciénaga de Unguía, que para nosotros se llama Ciénaga de Arquía. Este relato quedó marcado en nuestra historia y se narra en los cantos de los saila.

Anibal Padilla y Edgar Ramírez, comunidad gunadule de Arquía.

LA FUERZA

GUNADULE

La historia del pueblo Gunadule es un gran ejemplo de resistencia desde la conquista española hasta hoy. Hasta finales del siglo XIX, su territorio se mantuvo casi de las mismas dimensiones que en el siglo anterior. Sin embargo, la explotación económica en supuestos territorios “baldíos” promovida por la República de Colombia los obligó a replegarse en las islas de Guna Yala —las islas de San Blas. La Revolución Guna de 1925 ante las autoridades panameñas fue un acto clave de resistencia contra la occidentalización forzada, un punto de partida para la constitución de la comarca de Guna Yala en 1938.

Ver más

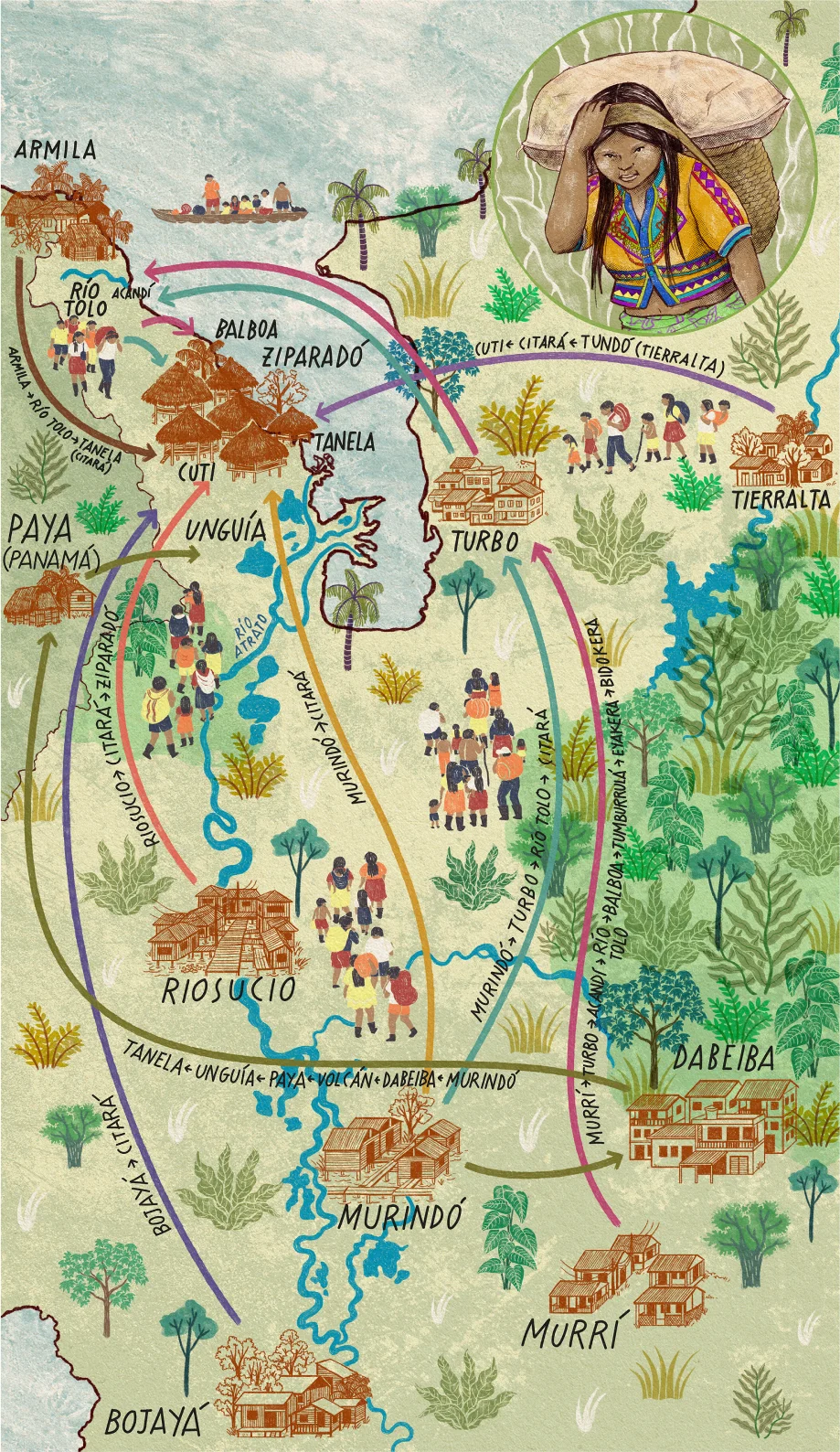

EMBERÁ,

GENTE DE RÍO

Y MONTAÑA

Los pueblos en la región del Darién han desarrollado sabias formas de vida adaptadas a las condiciones ambientales del Chocó, una de las zonas más lluviosas y selváticas del mundo. Los ríos han servido como vías de transporte desde tiempos antiguos. Los embera dobidá —gente de río— y los wounan han ocupado estos cursos de agua desde Panamá hasta Ecuador. Los emberá Katio —gente de montaña— provienen en su mayoría de Córdoba y Antioquia.

A pesar de la colonización, la expansión de la frontera agrícola y la presencia del conflicto armado en sus territorios, han preservado su identidad cultural, incluyendo su idioma, tradición oral, jaibanismo y organización social.

Ver más

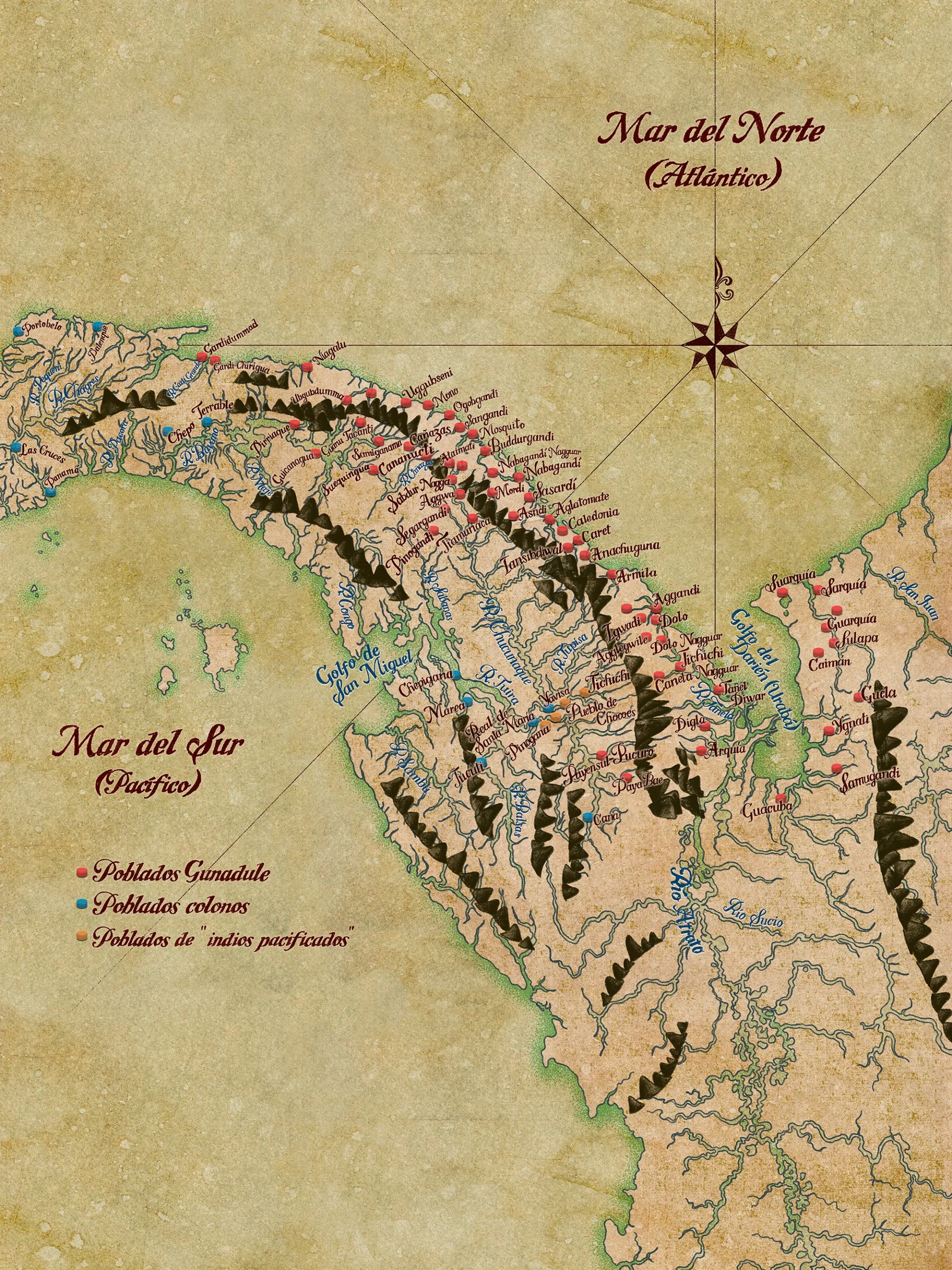

NACIÓN

GUNADULE

En los mapas españoles del siglo XVIII, creados con la intención de controlar las poblaciones nativas consideradas como enemigas de la corona, se ubican los principales poblados gunas y la extensa red de caminos que los conectaba. Estos mapas revelan la vastedad de su territorio en aquel período, que abarcaba desde el lado oriental del Golfo de Urabá hasta la punta de San Blas en la costa atlántica, y toda la región central de la serranía del Darién hasta el río Tuyra.

Ver más

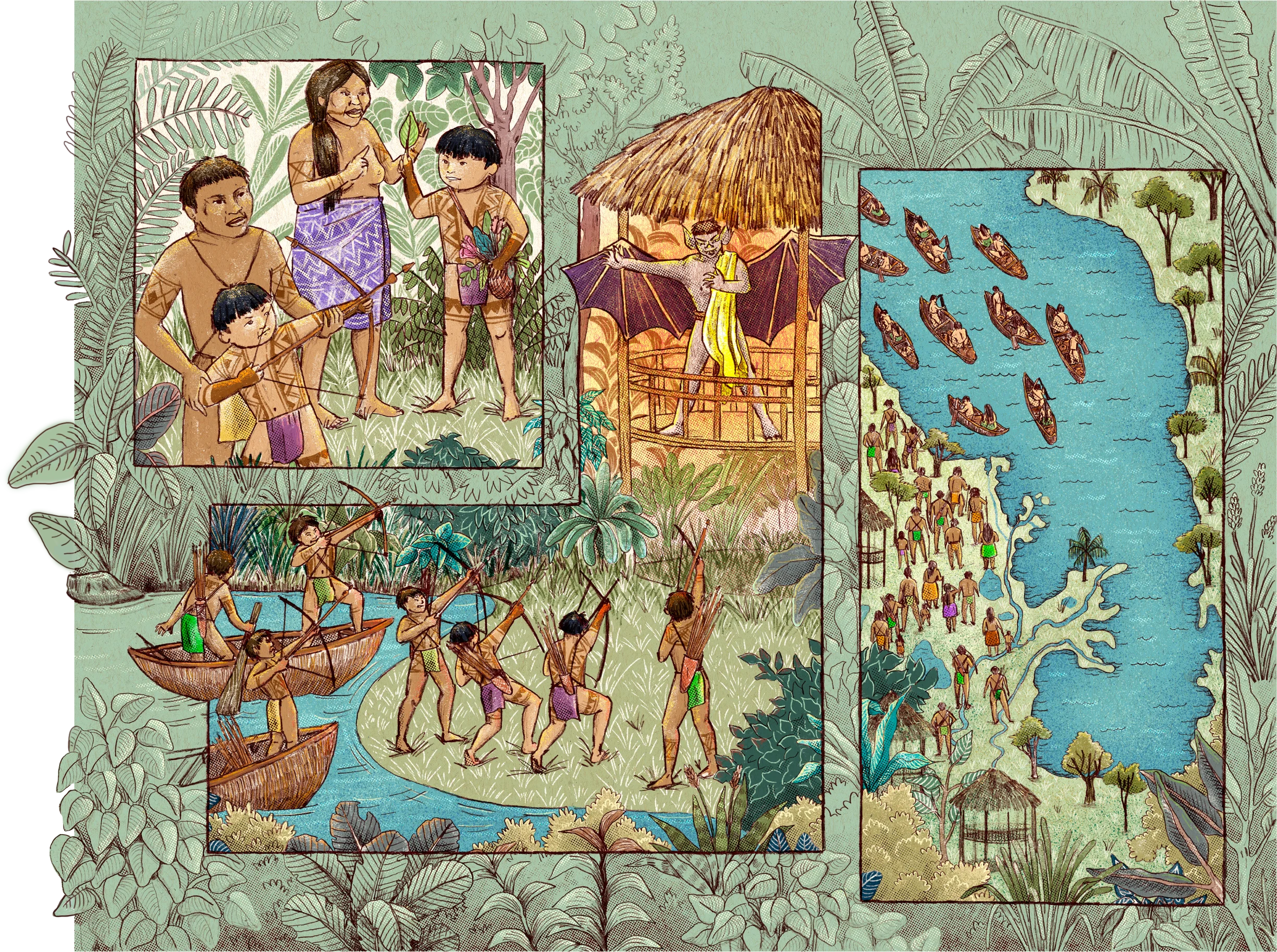

LOS MELLOS

GUERREROS

Sabemos que este terreno donde todos nosotros estamos habitando, lo ganamos por medio de la guerra con los tule (gunadule). Quinientos años atrás, según dicen, el territorio estaba dividido entre los emberá dobida, los eyabida, los siapidara, los tule, cada uno en sus lugares; cada uno tenía su territorio, su porción de tierra y nadie se entraba a otro lugar. Entonces los dobidá bajaban a cierta parte a cazar y los tule vigilaban los linderos, o sea nosotros no podíamos pasar.

Un día fue un emberá casi al lindero, cazando animales, y en eso los tule lo pillaron y lo cogieron. Cada vez que un emberá llegaba hasta ahí, no volvía a la casa, bajaban ahí y se perdían. Los tule se quedaron ahí acampando y mandaron uno solo para la casa para que fuera a avisar que no fueran más ahí, a ese punto, porque les pertenecía. Entonces desde ahí comenzó la guerra entre nosotros.

Los emberá se estaban acabando y entonces dijeron «¿nosotros qué debemos hacer?, vamos a mandar a cantar a un médico tradicional para ver cómo vamos a ganar la guerra». Se reunieron en una casa de tambo y en ese momento el jaibaná dijo que era sagrado tener unos mellizos, los dos gemelos que iban a acabar con el rey de los tule, porque había un rey murciélago que le tiraban flecha y no le entraba, según dicen, ahí dónde está el museo, ahí era un pueblo de tule grande. «Aquí nos vamos a armar con flechas -nosotros le decimos cha- y vamos a ir». Entonces en ese momento llegaban donde los tule y los tule también cada uno armado y cada vez que nosotros bajábamos, ellos nos mataban con flechas.

Entonces dejaron crecer a esos niños mellizos, los cuidaron, los protegieron, les dieron todo lo que ellos sabían con las plantas medicinales. Esos muchachos crecieron y por ahí «ustedes van adelante y nosotros vamos a estar pendientes».

Fueron como cinco botes. Bajaron hacía acá por este pueblo a pelear con los tule. Ellos ya usaban la cerbatana y entonces la soplaron, y cada pueblo contestaba. Entonces ahí dicen que los gemelos eran los que coordinaban, arrimaron el bote a la orilla, y el rey tule cogió a un emberá y se lo llevó. Los mellos fueron atrás a mirar dónde estaban. Vinieron y encontraron que lo colgó arriba del tambo, y el rey estaba arropado con un manto blanco que era la protección para que no le entraran las flechas. Entonces cuando le iba a chupar la sangre al indígena quedó desarropado y los mellos fueron y le metieron su flecha y lo bajaron.

El rey era la fuerza de los tule, entonces ahí los emberá acabaron con los tule y, según dicen, los tule salieron en botes hacía Panamá, y se abrieron hacia el mar; se fueron abriendo, se fueron abriendo y se instalaron por el lado de la costa, entonces aquí nosotros nos apoderamos. Así ganamos la guerra. En ese momento nosotros no conocíamos a ningún blanco. Con los tule de Arquía, ya hoy en día somos amigos. Ya ni siquiera hablamos de lo que pasó.

Joel Brincha, comunidad embera de Citará.

Ver más

RESISTENCIA

INDIGENA

La conquista española en Abya Yala (América) trajo desintegración, trabajo forzado , despojo y esclavitud para los pueblos originarios, llevándolas al borde de la extinción. Las poblaciones de habla Cueva se enfrentaron a los conquistadores en defensa de su territorio y comunidades. En Santa María de la Antigua, el cacique Cemaco y el cacique de Abybaibe trataron de atacar la ciudad española en varias ocasiones en un intento por recuperar su territorio y liberar a su familias;

Los caciques de Bea, Guaturo y Corobarí, los más vecinos a Santa María de la Antigua, se rebelaron contra sus encomenderos tras los abusos cometidos por estos; y Santa María de la Antigua fue destruida a manos de indígenas en un acto de resistencia. La lucha por la defensa sus derechos, autonomía, soberanía y autodeterminación continúa hoy; a pesar de estar protegida por la Constitución de 1991 es una una realidad inacabada.

El tequina

EL TEQUINA

La palabra tequina quería decir maestro, y no solo se refería al maestro espiritual que se comunicaba con el tuyra, sino que se usaba para referirse a cualquier persona que tuviera una habilidad o experticia en algún arte.

De este nombre tequina se hace mucha diferencia; porque a cualquiera que es más hábil y experto en algún arte, así como en ser mejor montero o pescador, o hacer mejor una red o una canoa.

Fernández de Oviedo, cronista.

Según las interpretaciones de los españoles el tuyra era el diablo. Posiblemente se trataba de un dios muy importante en la provincia de Cueva.

Había aquí algunos participantes que se hacían maestros; les llamaban Tequina que les decían que hablaban con el diablo, al cual llamaban en su lengua Tuyra, y éste (tequina) tenía una choza muy pequeña sin puerta, y por arriba sin ninguna cobija (tejado), y éste se metía allí de noche y hacía que hablaba con el diablo.

Pascual de Andagoya , cronista.

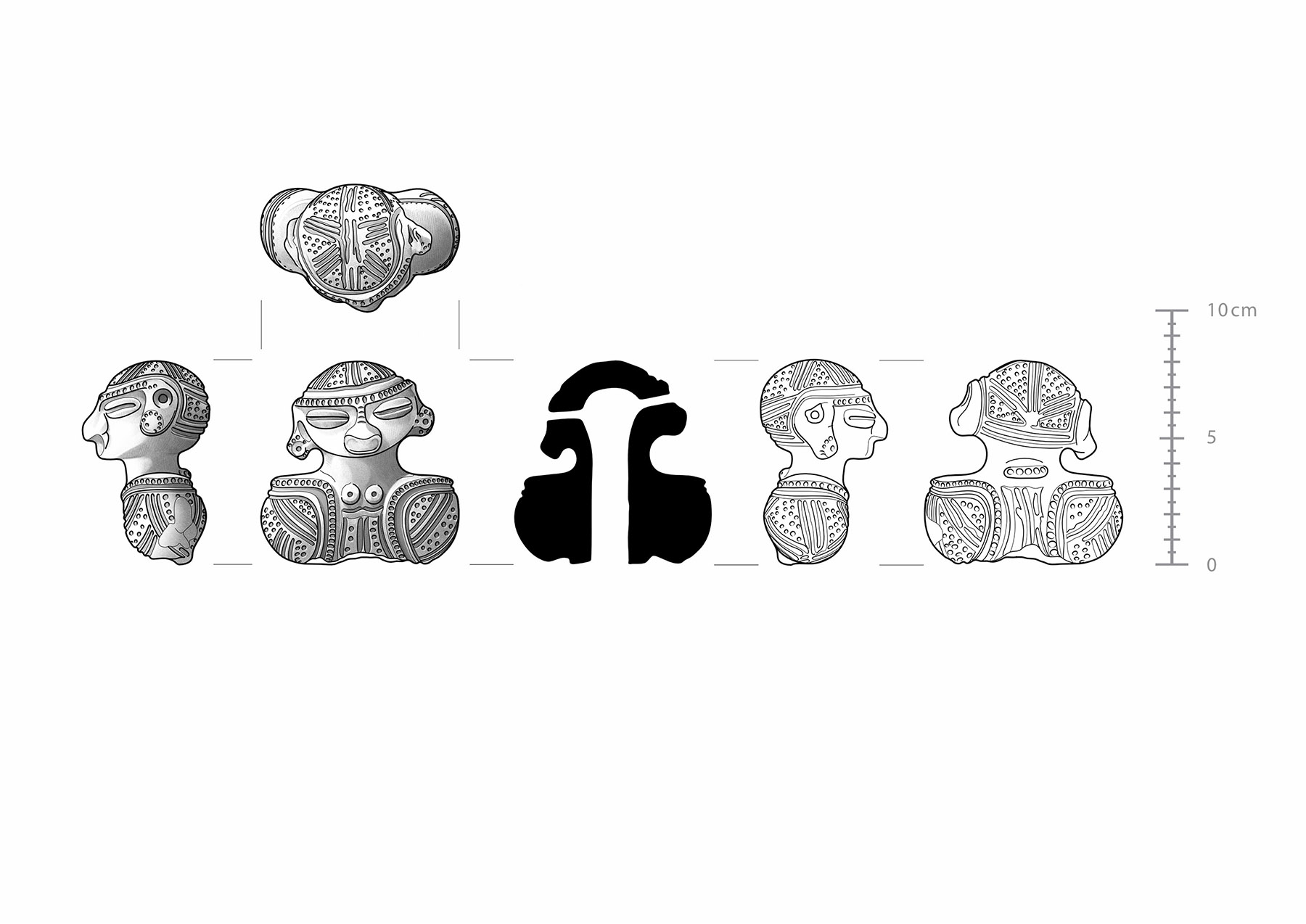

Figura con armadura

FIGURA CON ARMADURA

Fragmento de figura antropomorfa. Posiblemente representa a un alto dignatario con una ostentosa armadura —casco, hombreras y peto finamente decorados, elementos de defensa que eran hechos de oro o de algodón grueso—, una nariguera, un collar y grandes aretes.

(Río Ciego. San Francisco, Acandí, Chocó, Colombia. Aproximadamente 1.000 d.C.)

Figura pintura corporal

FIGURA PINTURA CORPORAL

Figura antropomorfa con incisiones que representan pintura corporal en los párpados, en la barbilla y en el cuello. Bajo la nariz tiene una línea grabada que posiblemente sea el cordón que sostenía un tocado, aparentemente hecho de plumas cosidas a una banda de tela. La figura tiene grandes perforaciones para aretes en las orejas y dos agujeros en la espalda, en los que se insertaba una cuerda para colgarla del cuello. Se trata probablemente de un alto dignatario.

La pieza fue hallada en recolección superficial del corte J, en el que se reconocieron los restos del empedrado de una calle de la ciudad, la más occidental hacia el brazo del río Darién, en el 2017.

(Santa María de la Antigua del Darién, Unguía, Chocó, Colombia. 1400-1524 d.C.)

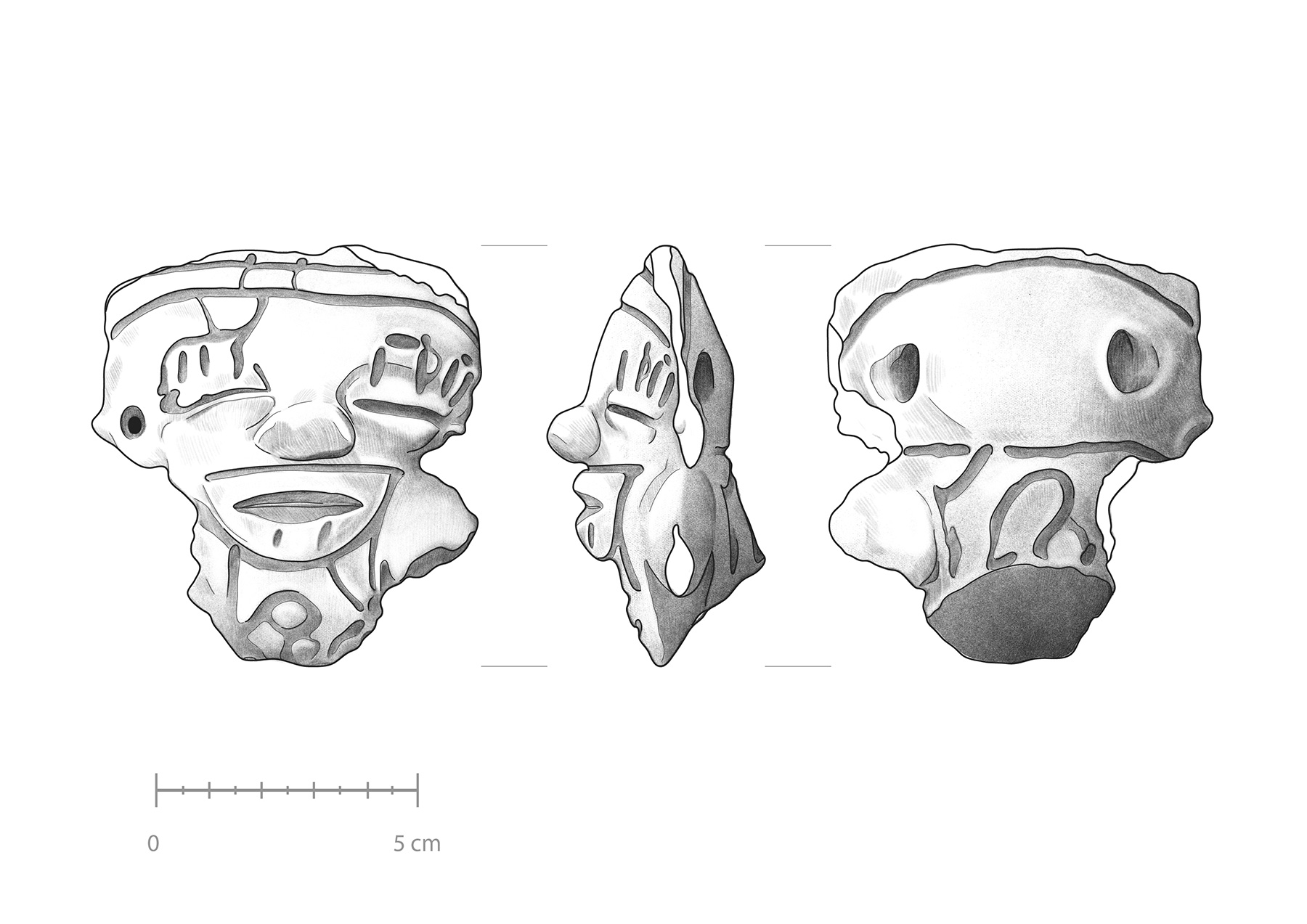

Entierros en la población de habla cueva

ENTIERROS EN LA POBLACIÓN DE HABLA CUEVA

Figura antropomorfa con incisiones que representan pintura corporal en los párpados, en la barbilla y en el cuello. Bajo la nariz tiene una línea grabada que posiblemente sea el cordón que sostenía un tocado, aparentemente hecho de plumas cosidas a una banda de tela. La figura tiene grandes perforaciones para aretes en las orejas y dos agujeros en la espalda, en los que se insertaba una cuerda para colgarla del cuello. Se trata probablemente de un alto dignatario.

La pieza fue hallada en recolección superficial del corte J, en el que se reconocieron los restos del empedrado de una calle de la ciudad, la más occidental hacia el brazo del río Darién, en el 2017.

(Santa María de la Antigua del Darién, Unguía, Chocó, Colombia. 1400-1524 d.C.)

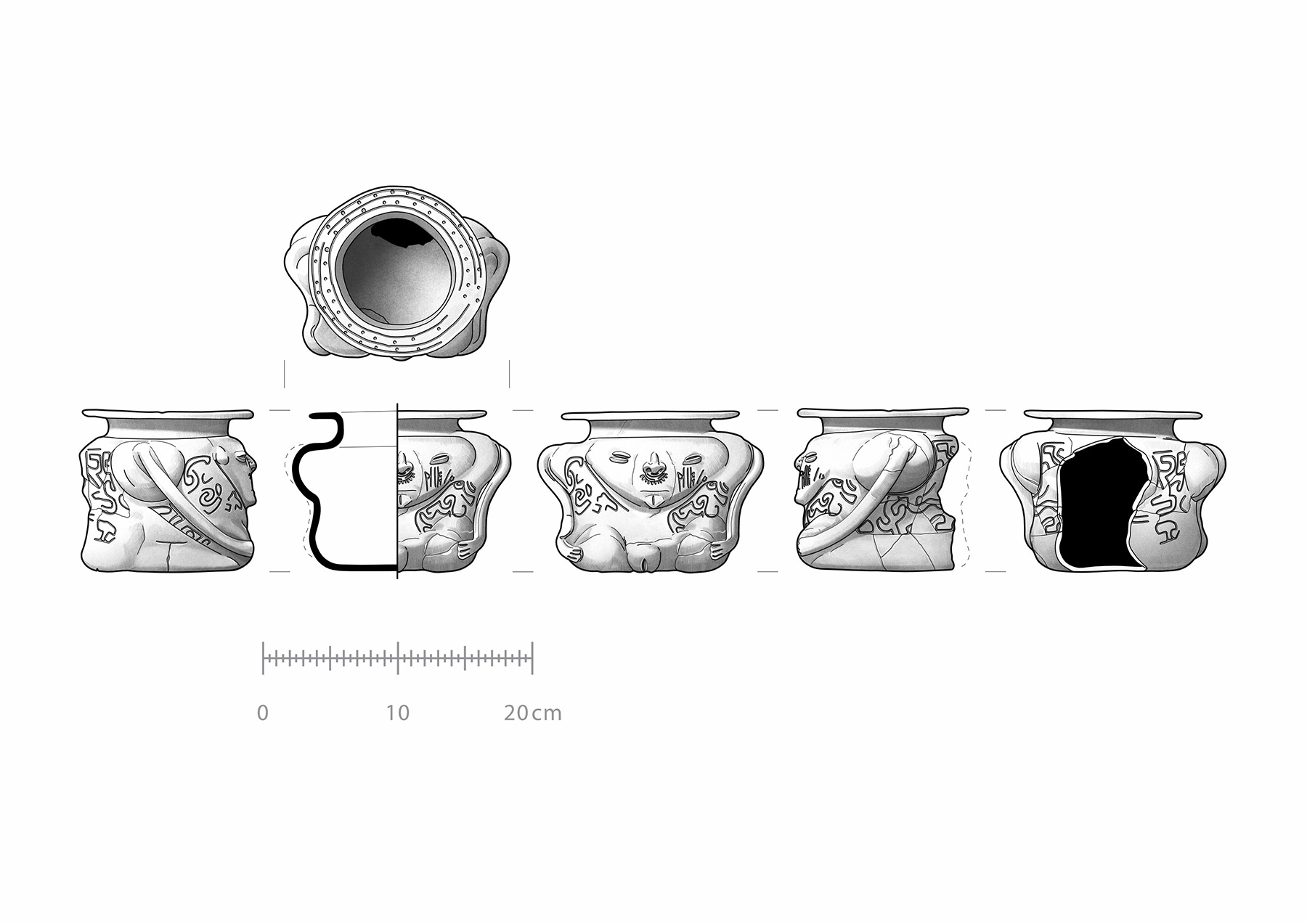

Olla mujer sentada

OLLA MUJER SENTADA

Olla modelada con forma de mujer sentada sobre sus rodillas. Lleva en su cara una nariguera y una decoración corporal que cubre todo su cuerpo. Su postura transmite poder y confianza, con una solemne exhibición de su sexualidad. El abultamiento en la espalda puede interpretarse como una bolsa ritual en la que las viudas llevaban, durante al menos un año, los restos de sus parejas fallecidas —ritual funerario descrito en el siglo XVII en la costa atlántica de Nicaragua.

Esta pieza fue encontrada en el 2019 como parte de un importante ajuar funerario. La tumba fue parcialmente saqueada en la época colonial, durante el período de existencia de la ciudad española (1510-1524).

(Santa María de la Antigua del Darién, Unguía, Chocó, Colombia. 1100 – 1400 d.C.)

Olla mujer sombrero

OLLA MUJER SOMBRERO

Las poblaciones de habla cueva no utilizaban la escritura, pero la tradición oral era muy importante. La forma de tradición oral que describen las fuentes históricas era llamada areyto y se trataba de transmitir a las nuevas generaciones a través de cantos la manera en que sus antepasados murieron y las hazañas que realizaron en vida, así como de la forma en que morían algunos en guerra y no se les podía hacer ceremonia.

Bartolomé De Las Casas cuenta que después de llegar los españoles a sus tierras, en los areytos también se cantaban las desgracias de esta invasión:

Lo que en sus cantares pronunciaban era recontar los hechos y riquezas y señoríos y paz y gobierno de sus pasados, la vida que tenían antes que viniesen los christianos, la venida dellos y cómo en sus tierras violentamente entraron, cómo les toman las mujeres y los hijos después de roballos cuanto oro y bienes de sus padres heredaron y con sus propios trabajos allegaron; otros cantan la velocidad y violencia y ferocidad de los caballos; otros la braveza y crueldad de los perros, que en un credo los desgarran y hacen pedazos, y no menos el feroz denuedo y esfuerzo de los christianos, pues siendo tan pocos, a tantas multitudes de gentes vencen, siguen y matan; finalmente, toda materia que a ellos es triste y amarga la encarecen allí, representando sus miserias y calamidades (Las Casas 1992, 1489).

El areyto

EL AREYTO

Las poblaciones de habla cueva no utilizaban la escritura, pero la tradición oral era muy importante. La forma de tradición oral que describen las fuentes históricas era llamada areyto y se trataba de transmitir a las nuevas generaciones a través de cantos la manera en que sus antepasados murieron y las hazañas que realizaron en vida, así como de la forma en que morían algunos en guerra y no se les podía hacer ceremonia.

Bartolomé De Las Casas cuenta que después de llegar los españoles a sus tierras, en los areytos también se cantaban las desgracias de esta invasión:

Lo que en sus cantares pronunciaban era recontar los hechos y riquezas y señoríos y paz y gobierno de sus pasados, la vida que tenían antes que viniesen los christianos, la venida dellos y cómo en sus tierras violentamente entraron, cómo les toman las mujeres y los hijos después de roballos cuanto oro y bienes de sus padres heredaron y con sus propios trabajos allegaron; otros cantan la velocidad y violencia y ferocidad de los caballos; otros la braveza y crueldad de los perros, que en un credo los desgarran y hacen pedazos, y no menos el feroz denuedo y esfuerzo de los christianos, pues siendo tan pocos, a tantas multitudes de gentes vencen, siguen y matan; finalmente, toda materia que a ellos es triste y amarga la encarecen allí, representando sus miserias y calamidades (Las Casas 1992, 1489).